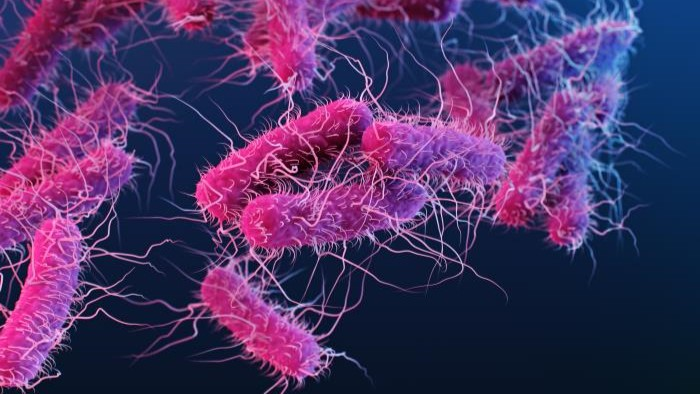

近年来,多重耐药菌(MDR)已成为全球公共卫生的一大挑战,尤其是对“超级细菌”如大肠杆菌、克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌和铜绿假单胞菌等常见病原菌的治疗失败率不断上升,尽管目前已有针对不同靶点的抗生素投入使用,但这些药物常因单一靶标或单一作用方式导致耐药快速出现,甚至新药尚未进入临床就报告出现初步耐药迹象。

近日,中国药科大学王宗强团队在 Nature Communications 期刊发表了一篇题为“A broadspectrum antibiotic targets multipledrugresistant bacteria with dual binding targets and no detectable resistance”的研究,团队通过合成生物信息学天然产物(synBNP)与肽结构优化相结合的方法,从类芽孢杆菌科(Paenibacillaceae)细菌中发现了一种名为“Paenimicin”的新型广谱抗生素。这种抗生素不仅对多重耐药的革兰氏阴性和阳性菌均表现出强效杀菌活性,而且具有独特的双重靶点作用机制,且未检测到耐药性,为对抗耐药菌感染提供了全新的解决方案。

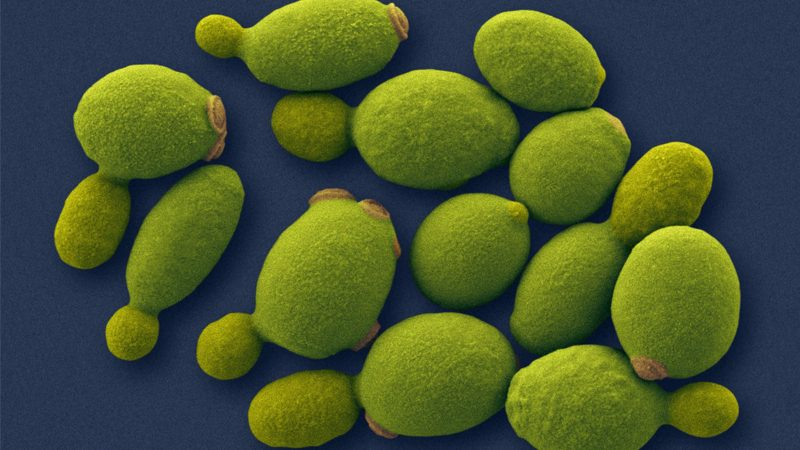

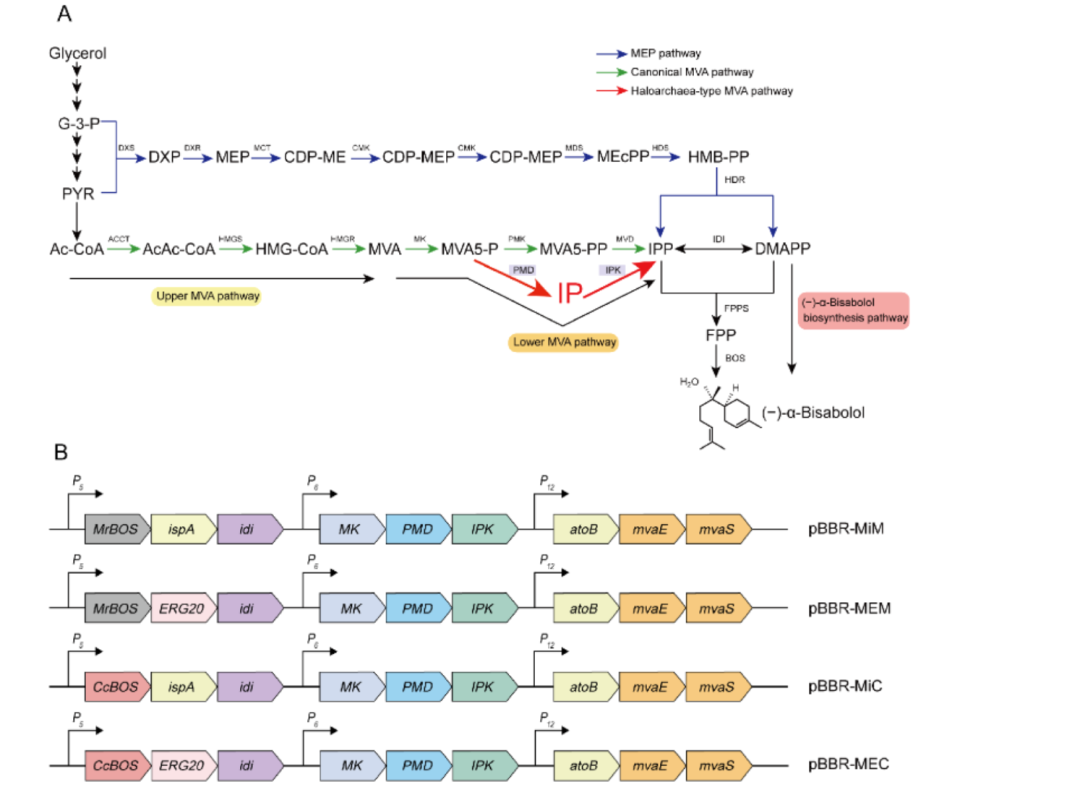

Paenimicin 的发现源于对类芽孢杆菌科细菌的深入研究。这类细菌是抗生素的“宝库”,已知产生过 39 种抗菌化合物,如粘菌素和短杆菌肽等。然而,传统培养依赖的方法难以激活许多沉默的生物合成基因簇(BGCs),导致大量潜在抗生素无法被发掘。

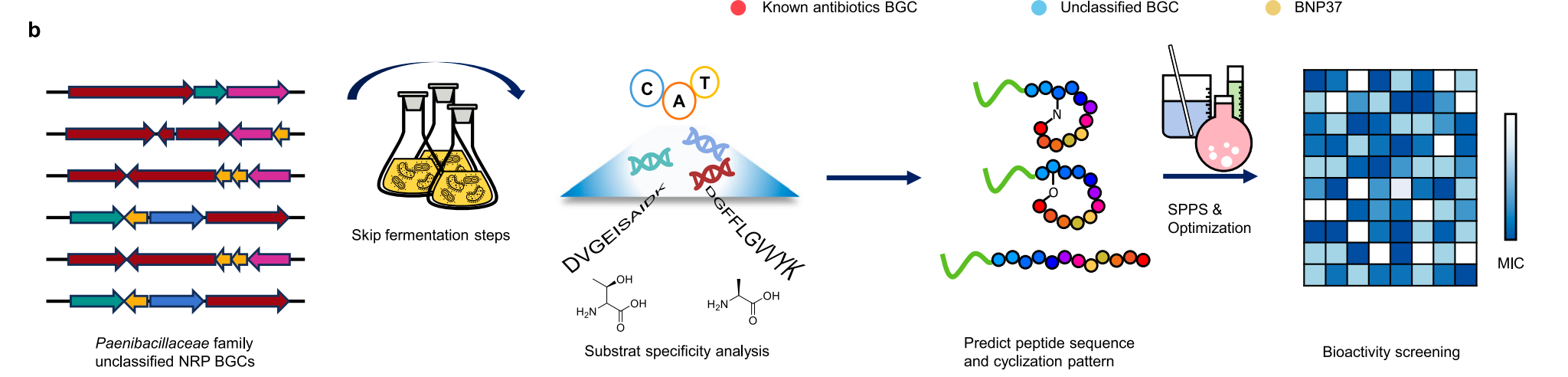

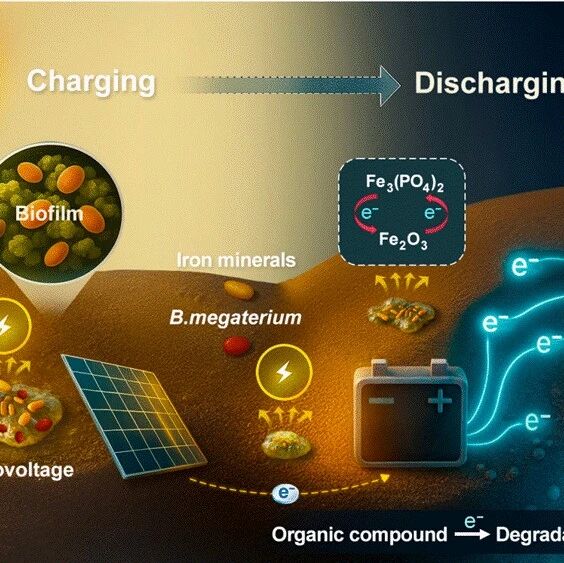

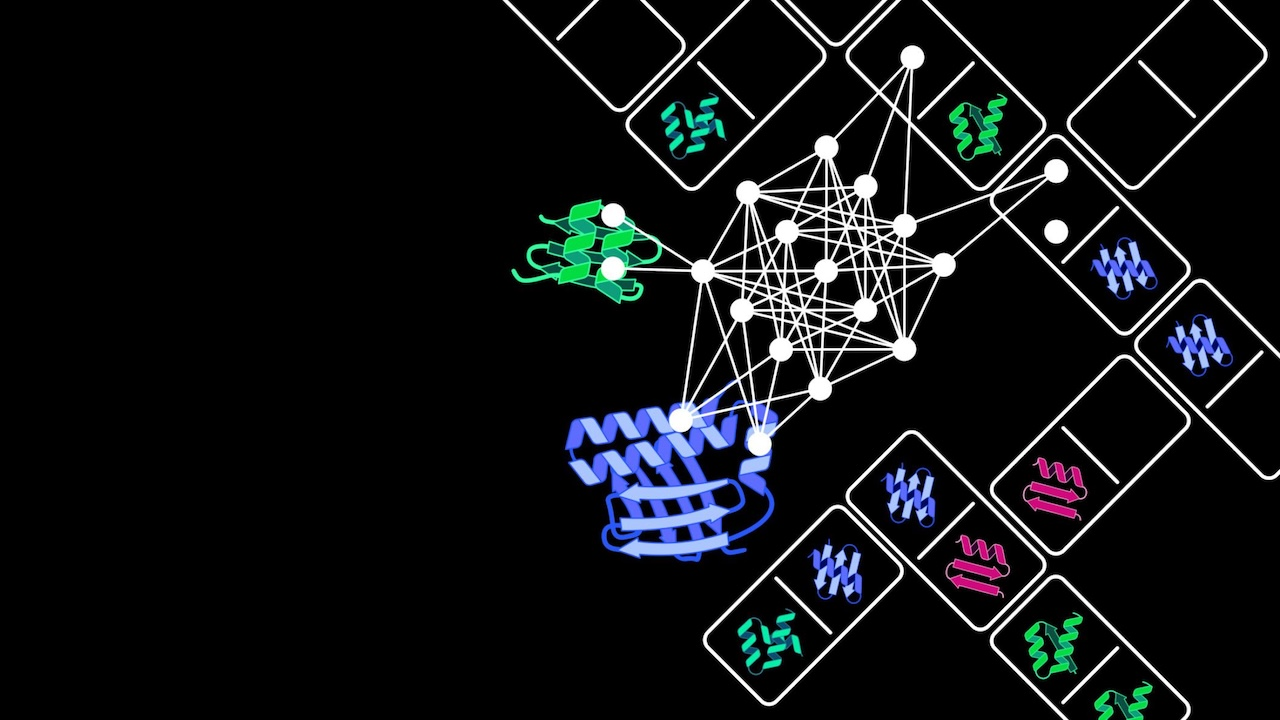

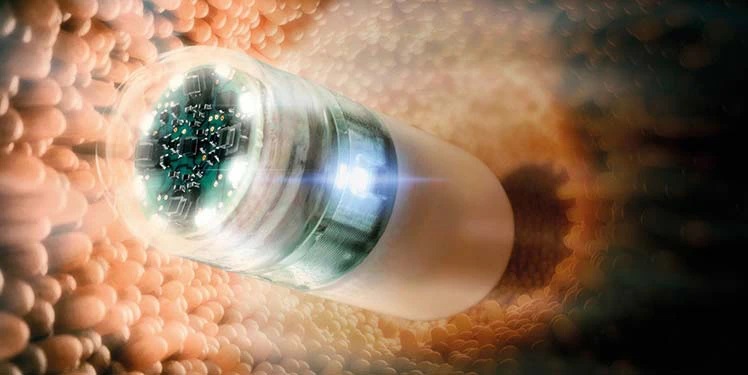

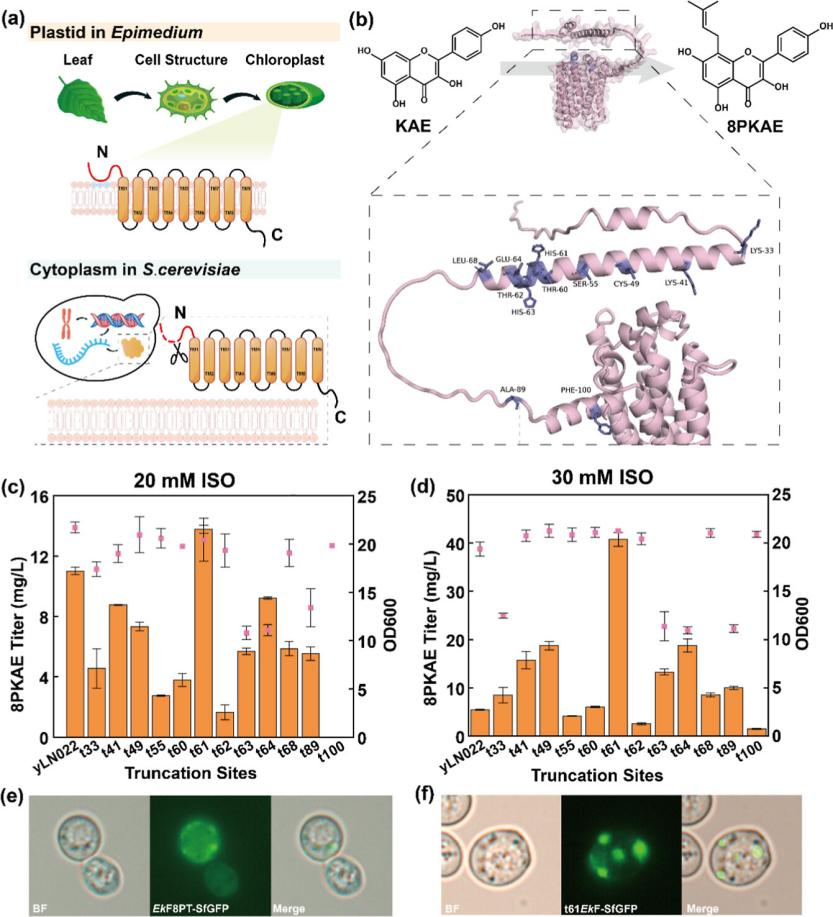

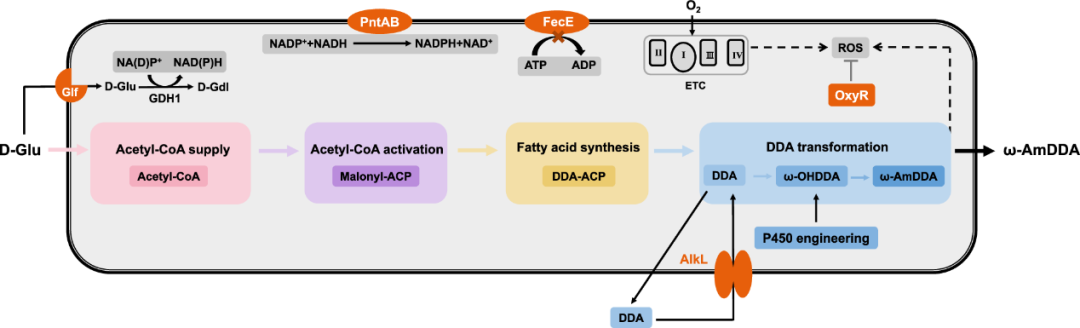

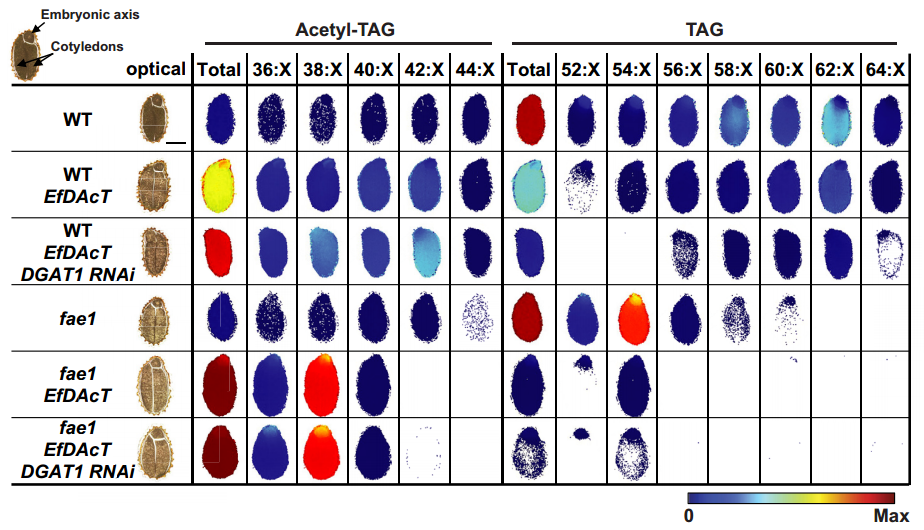

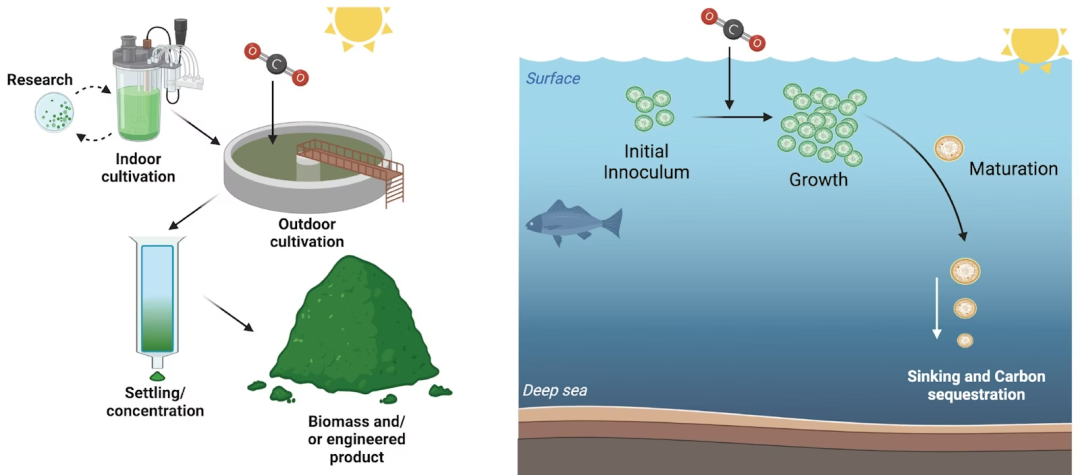

图 | 通过合成生物信息学方法预测新抗生素的流程示意图

图 | 通过合成生物信息学方法预测新抗生素的流程示意图

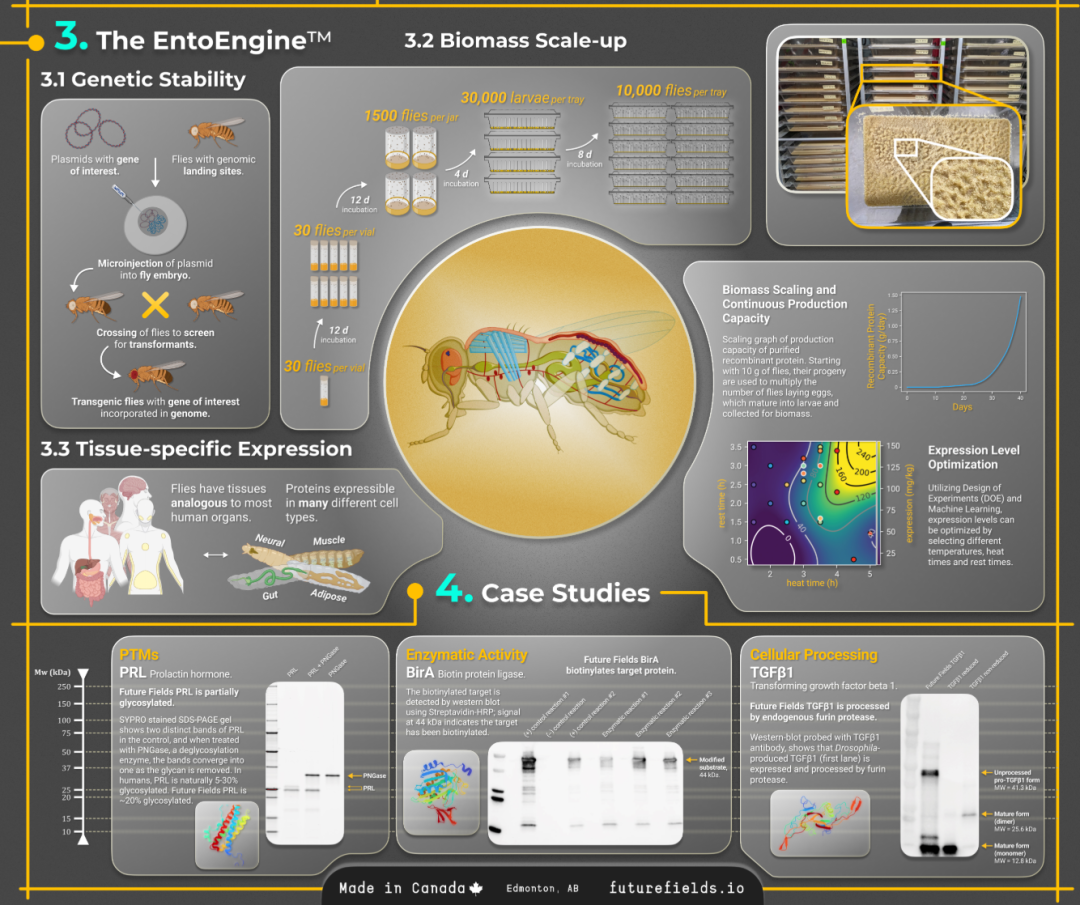

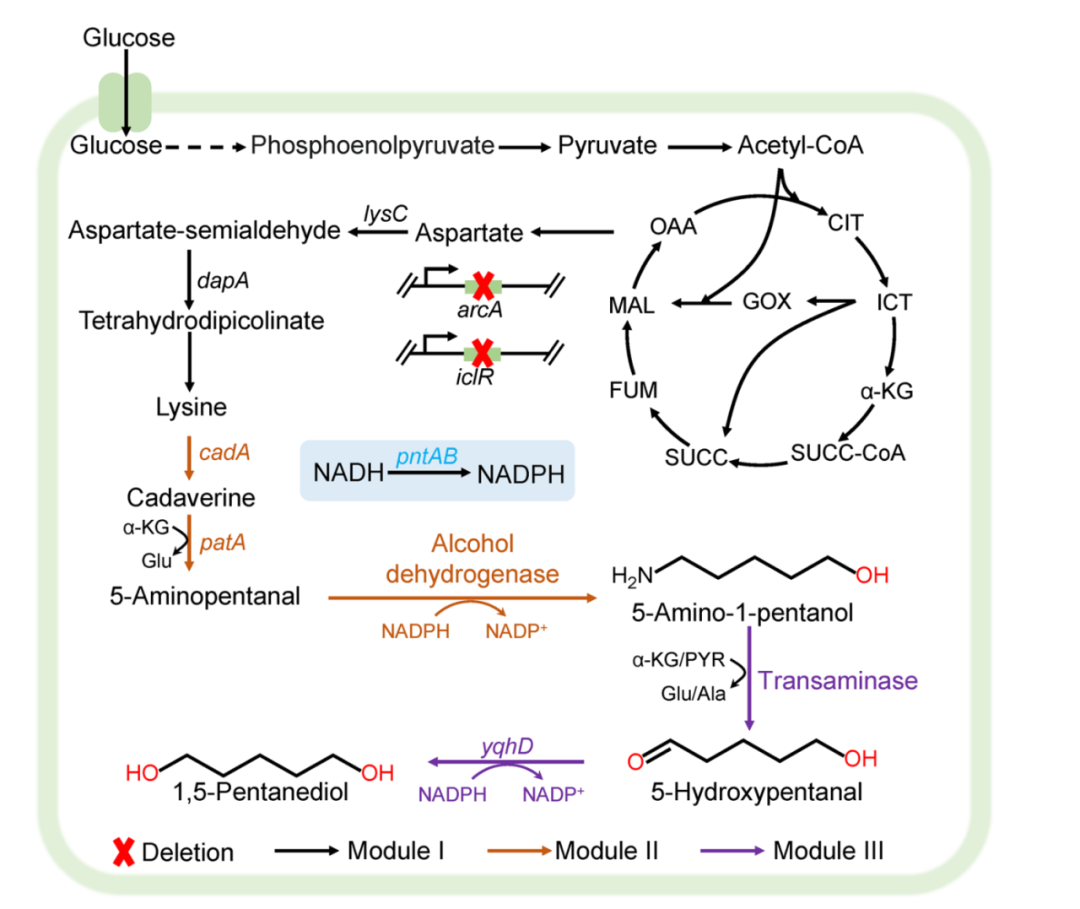

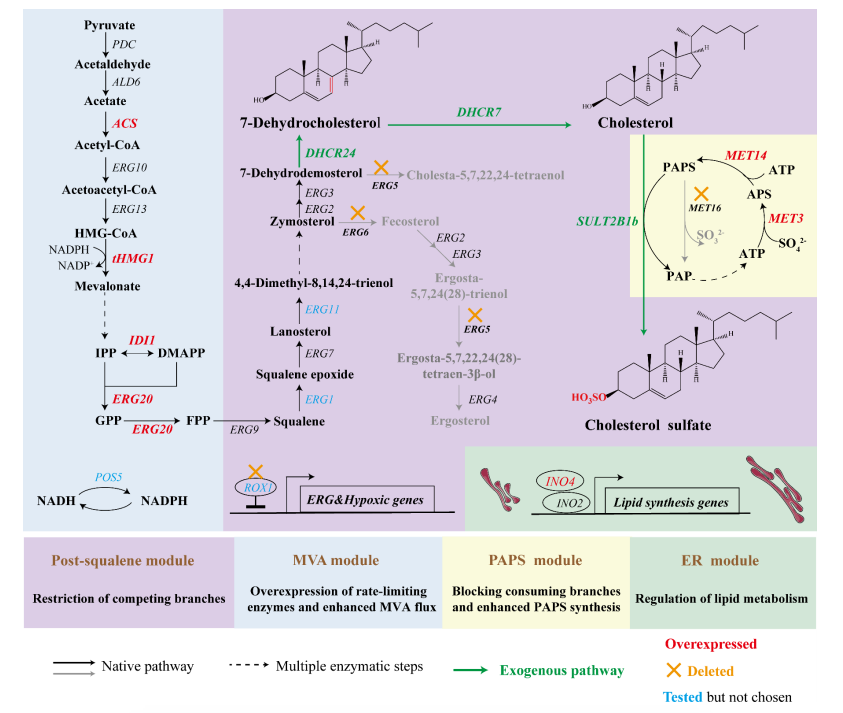

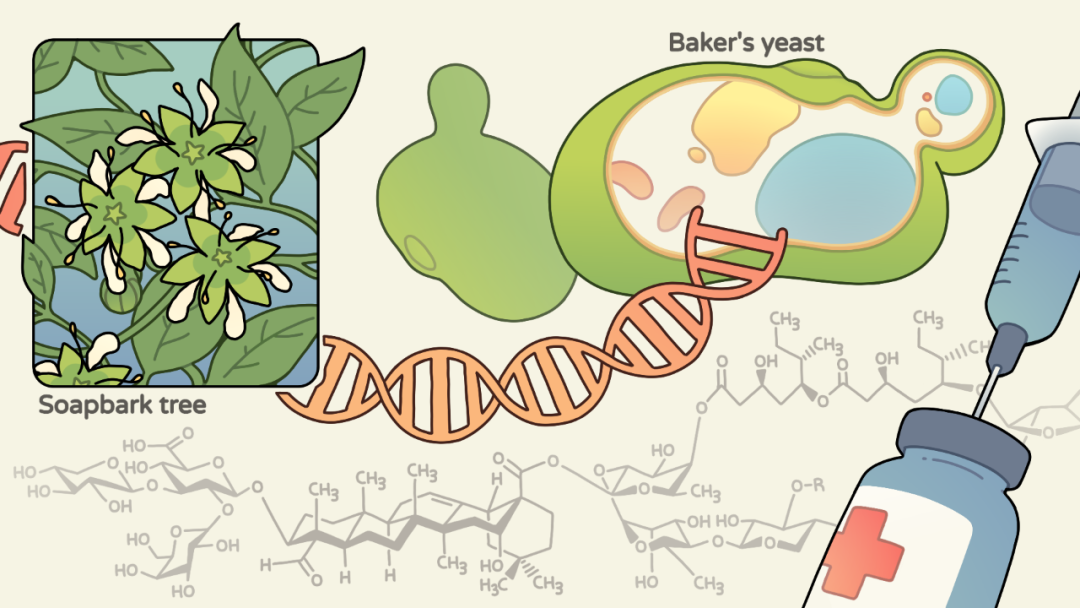

在这项研究中,通过将 synBNP 方法与肽结构优化相结合,团队系统地研究了类芽孢杆菌科细菌编码的非核糖体肽(NRP)的抗菌能力。经过系统筛选,研究人员从 901 个 NRP 基因簇中发现了一个具有广谱抗菌活性的肽家族 BNP37。

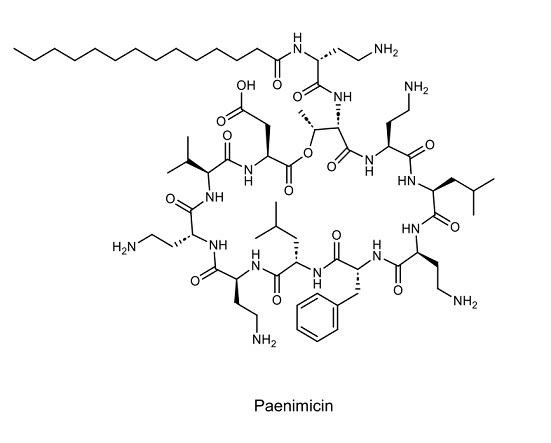

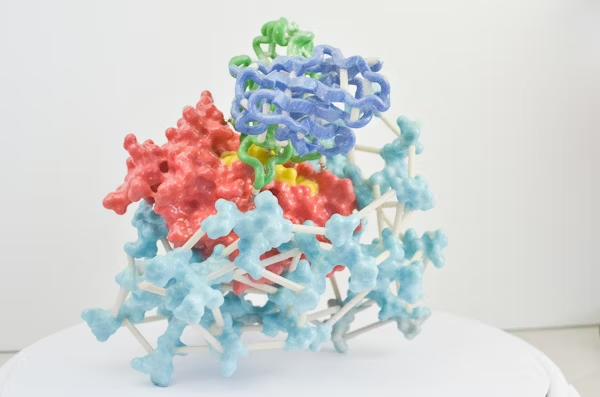

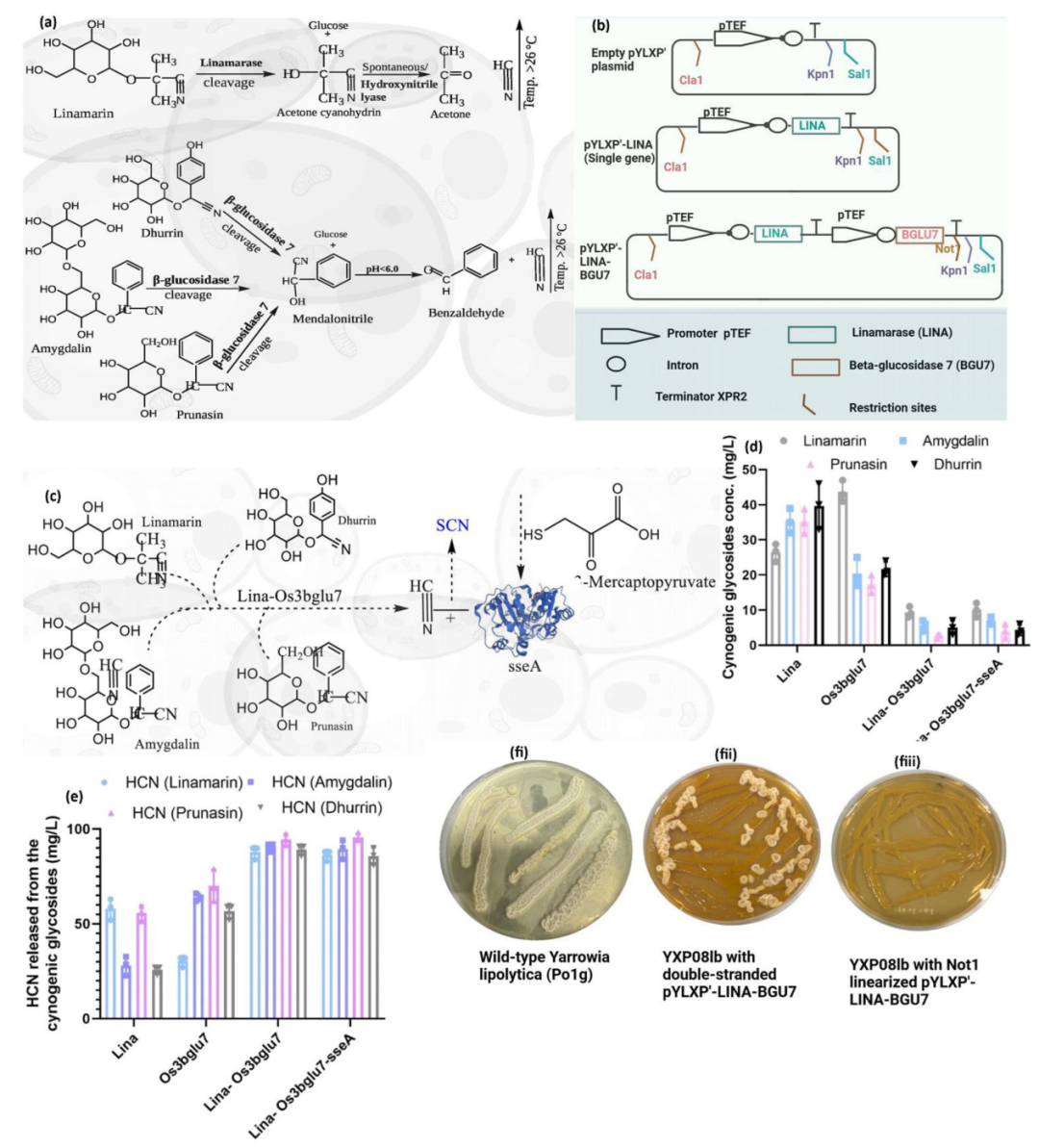

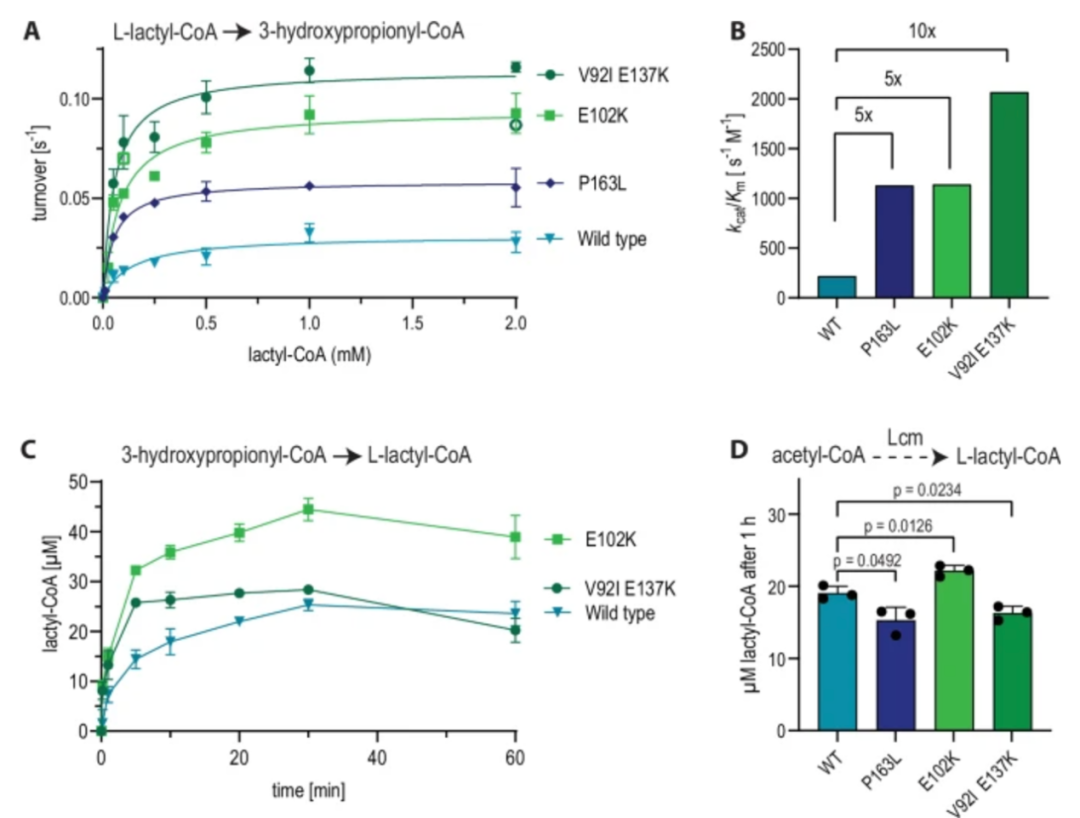

通过进一步的结构优化,包括脂质链,链长、分支度和取代度等特征,研究团队最终获得了具有最佳抗菌活性和稳定性的 Paenimicin——这种由 11 个氨基酸组成的环状脂肽,其独特的结构特征为其抗菌性能奠定了分子基础。

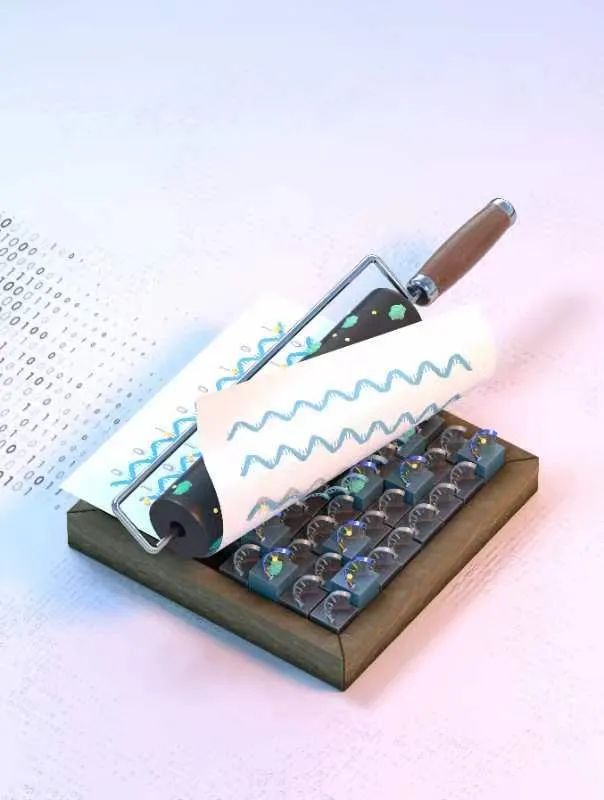

图 | Paenimicin 化学结构示意图

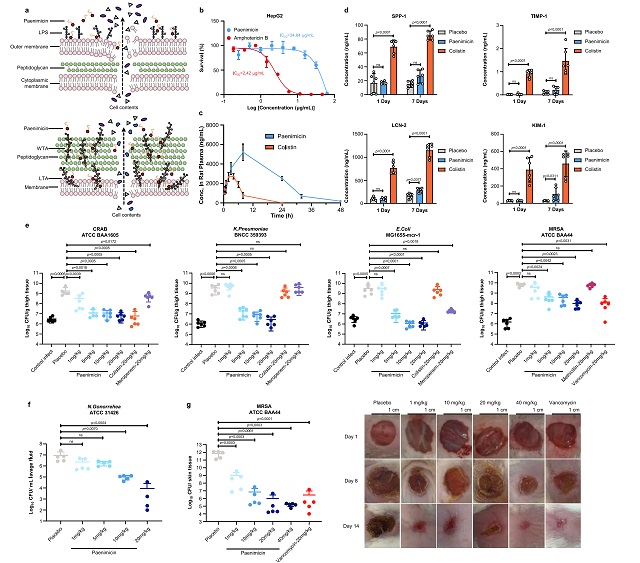

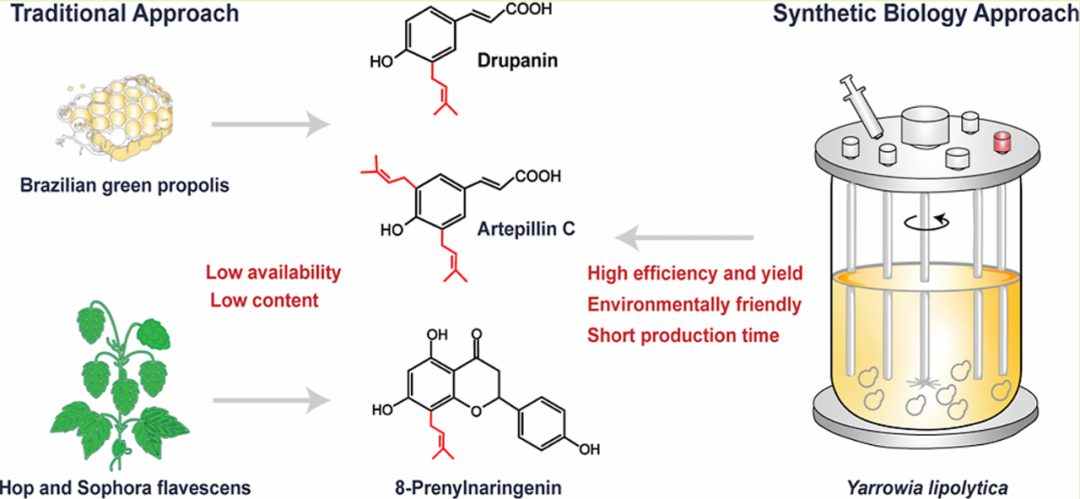

Paenimicin 最引人注目的特点是其广谱抗菌活性。实验显示,它对世界卫生组织(WHO)列为“紧急优先级”的耐药菌,如耐碳青霉烯的鲍曼不动杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌以及携带 mcr-1 基因的耐粘菌素大肠杆菌,均表现出强效抑制能力。尤为重要的是,Paenimicin 对粘菌素耐药菌依然有效,而粘菌素目前是治疗革兰氏阴性菌感染的“最后一道防线”。此外,它对真菌无活性,表明其对人体细胞毒性较低。

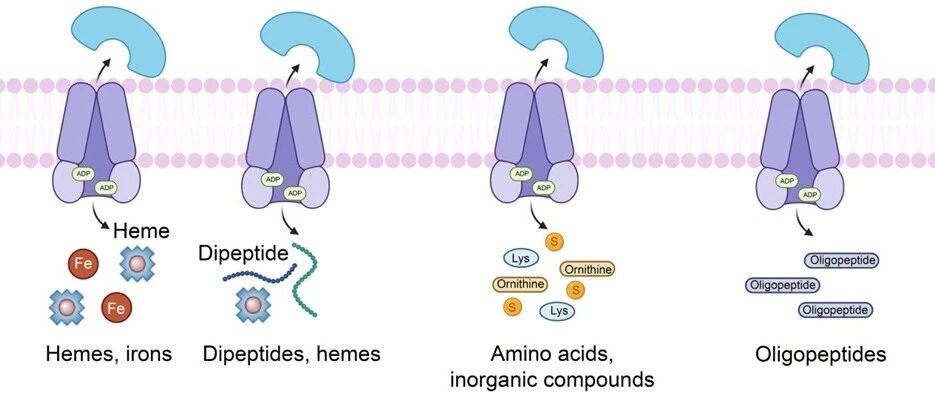

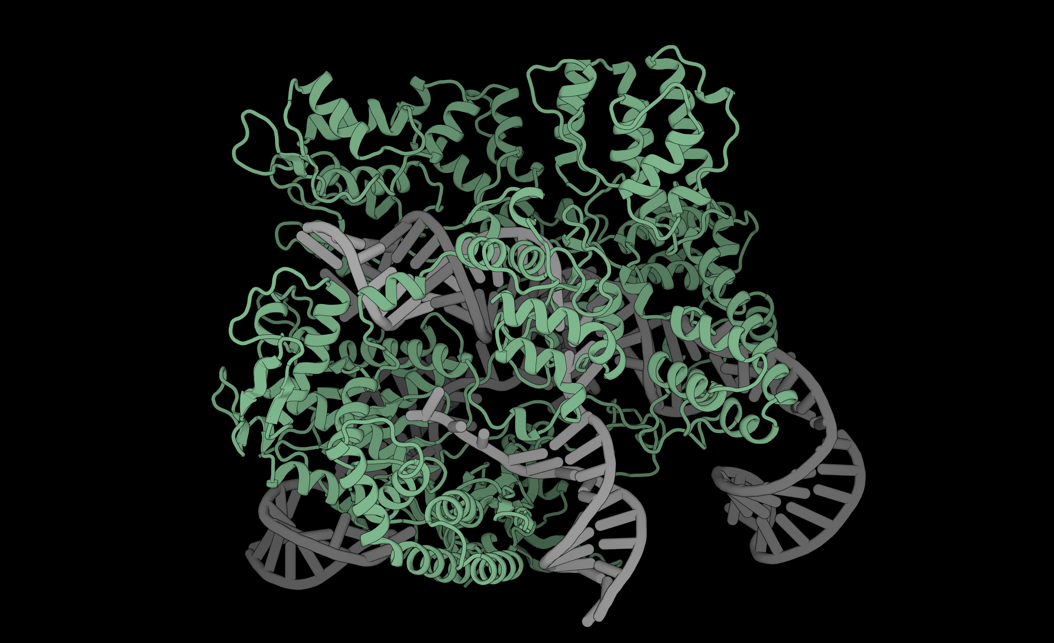

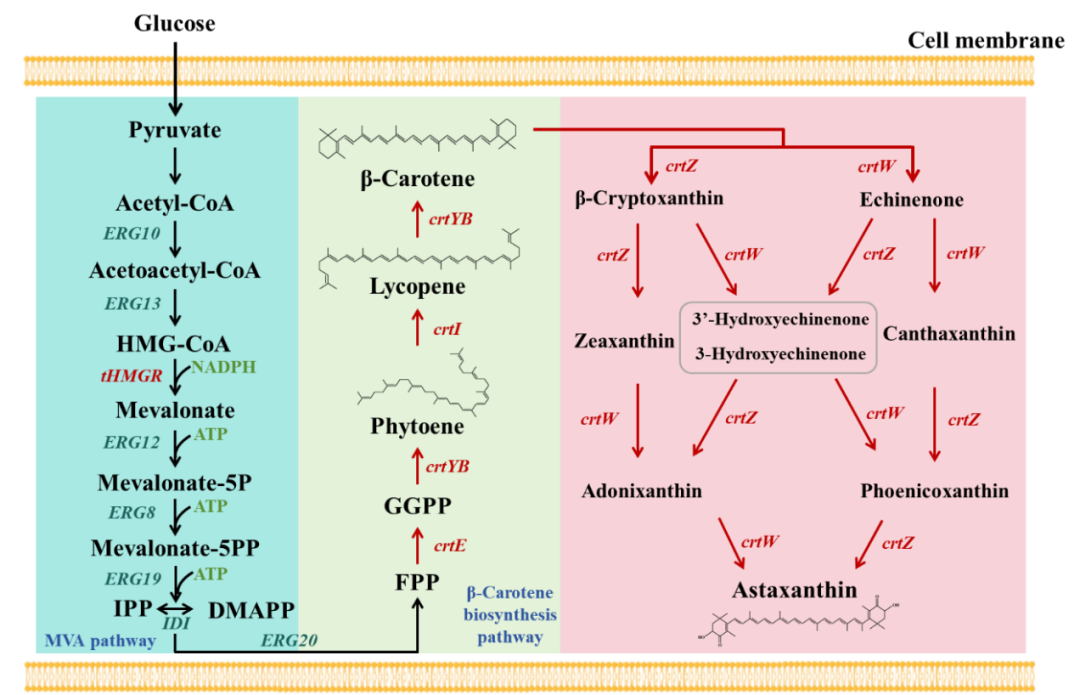

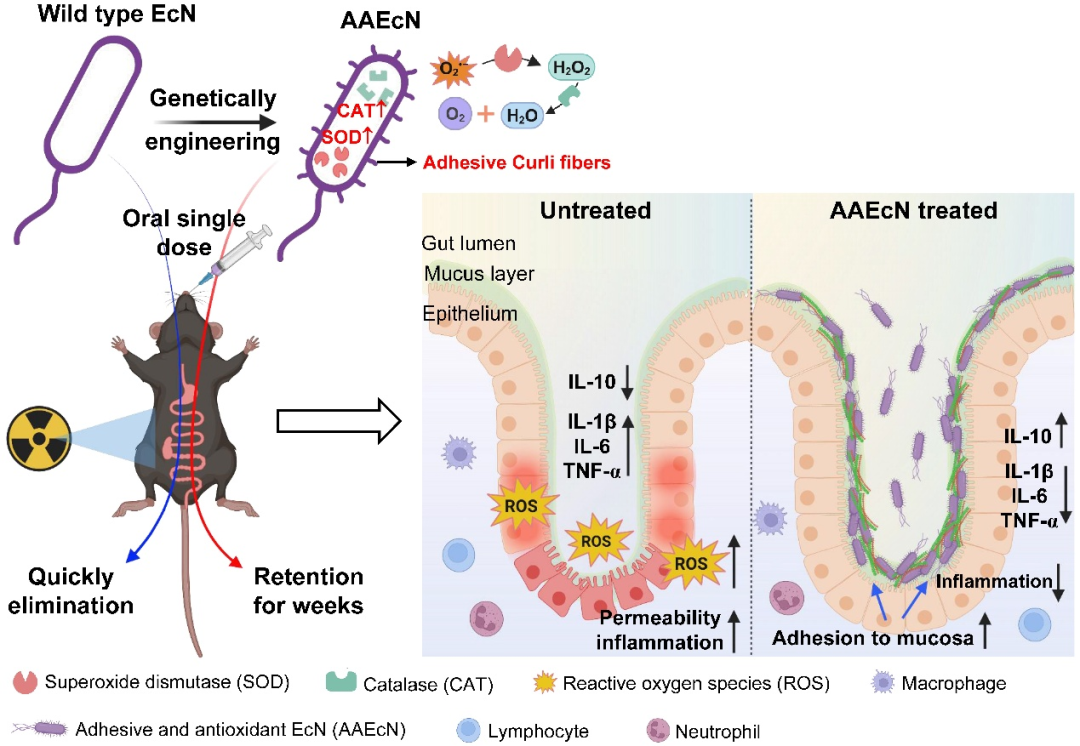

这种卓越的抗菌效果源于 Paenimicin 独特的双重作用机制。通过分子动力学模拟和实验验证,团队发现 Paenimicin 能同时靶向革兰氏阴性菌的脂多糖(LPS)和革兰氏阳性菌的磷壁酸(TA)。

在革兰氏阴性菌中,它与 LPS 的脂质 A 部分结合,不仅像粘菌素一样结合磷酸基团,还额外与葡萄糖胺的羟基形成氢键,这一独特相互作用使其能够规避常见的粘菌素耐药机制(如 mcr-1 基因导致的脂质 A 修饰)。在革兰氏阳性菌中,Paenimicin 则通过静电作用结合磷壁酸中的磷酸基团,破坏细胞壁完整性,这种“双靶点”机制不仅解释了其广谱性,也大大降低了细菌产生耐药性的可能性——经研究团队连续 30 天亚抑菌浓度传代培养后,细菌对 Paenimicin 的敏感性未发生显著变化。

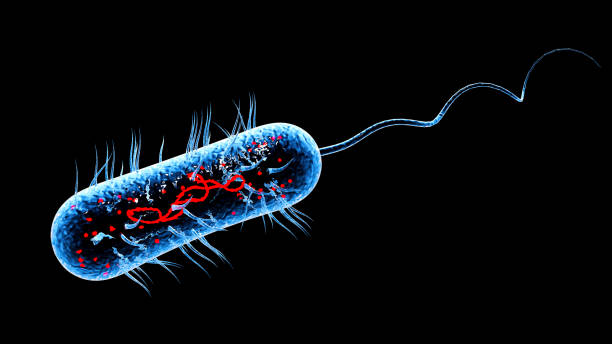

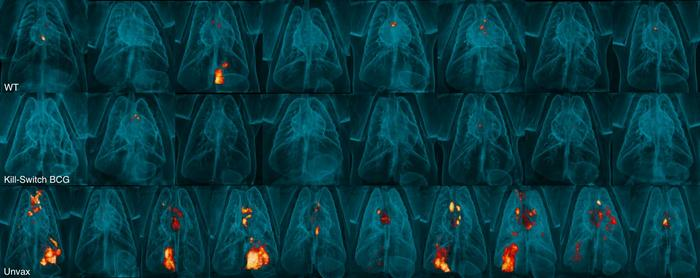

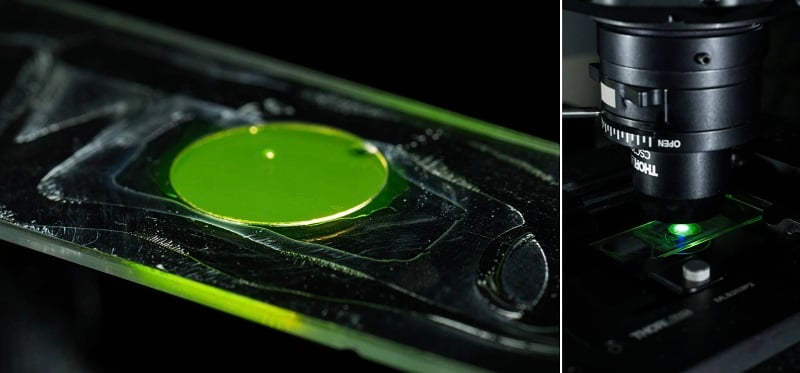

图 | 评估 Paenimicin 的体内外毒性、药代动力学特性及在小鼠感染模型中的疗效

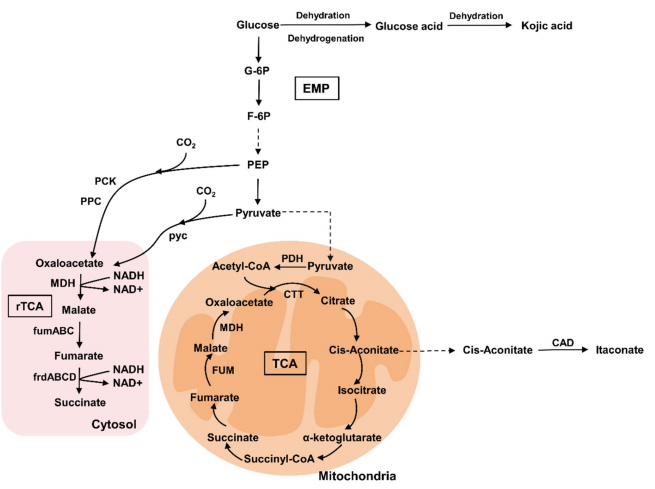

除了强效抗菌和低耐药性,Paenimicin 在成药性方面也表现出显著优势。动物实验中,其皮下给药的半衰期达 20.2 小时,生物利用度为 102%,远优于粘菌素。更关键的是,Paenimicin 的肾毒性显著低于传统粘菌素——即使以 40 mg/kg 的高剂量连续给药 7 天,小鼠肾脏也未出现损伤标志物升高或组织学变化,而传统粘菌素组则表现出严重肾毒性。在三种小鼠感染模型(中性粒细胞减少大腿感染、阴道感染和皮肤感染)中,Paenimicin 对耐药菌的清除效果与现有标准药物(如粘菌素和万古霉素)相当,尤其对粘菌素耐药菌展现出不可替代的治疗潜力。

总之,这一研究成果具有重要意义,Paenimicin 的广谱性、独特机制和低毒性特点,尤其适合治疗复杂的混合感染或耐药性极高的“超级细菌”感染,为当前急需应对 MDR 感染的医疗体系提供了可行的药物候选。

参考文献;

1. He, W., Huan, X., Li, Y. et al. A broad-spectrum antibiotic targets multiple-drug-resistant bacteria with dual binding targets and no detectable resistance. Nat Commun 16, 7048 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-62407-4

免责声明:本文旨在传递合成生物学最新讯息,不代表平台立场,不构成任何投资意见和建议,以官方/公司公告为准。本文也不是治疗方案推荐,如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

安各洛(深圳)生物科技有限公司 版权所有