塑料污染已成为全球性环境危机,每年数亿吨石油基塑料废弃物进入环境,因难以降解而长期累积,并在降解过程中产生难以去除的微塑料颗粒。这些微塑料已在海洋沉积物、空气、饮用水甚至人体器官中被检测到,威胁生态系统和人类健康。现有的塑料回收方式往往依赖有机溶剂或高能耗热处理,既增加了二次污染风险,也难以在经济上形成可持续方案。另一方面,虽然近年来生物塑料的发展速度加快,但在降解效率、加工性能以及合成过程的环境友好性方面仍存在明显短板。

新加坡科学技术研究局(A*STAR)的 Yuwei Hu 等人近日在 Nature Communications 发表了一项突破性成果“Sustainable DNA-polysaccharide hydrogels as recyclable bioplastics”,提出一种以 DNA 和多糖为基础的新型可食用生物塑料,能够通过水处理实现多次循环回收,并在生命周期评估中显示出高达近 80% 的碳排放削减。这一研究从原料选择、合成工艺到材料回收与降解路径,构建了完整的可持续闭环体系,为应对塑料污染和微塑料问题提供了全新方案。

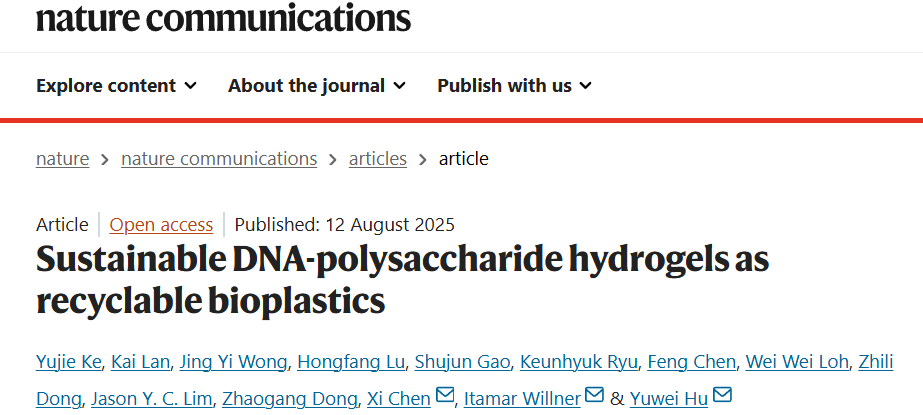

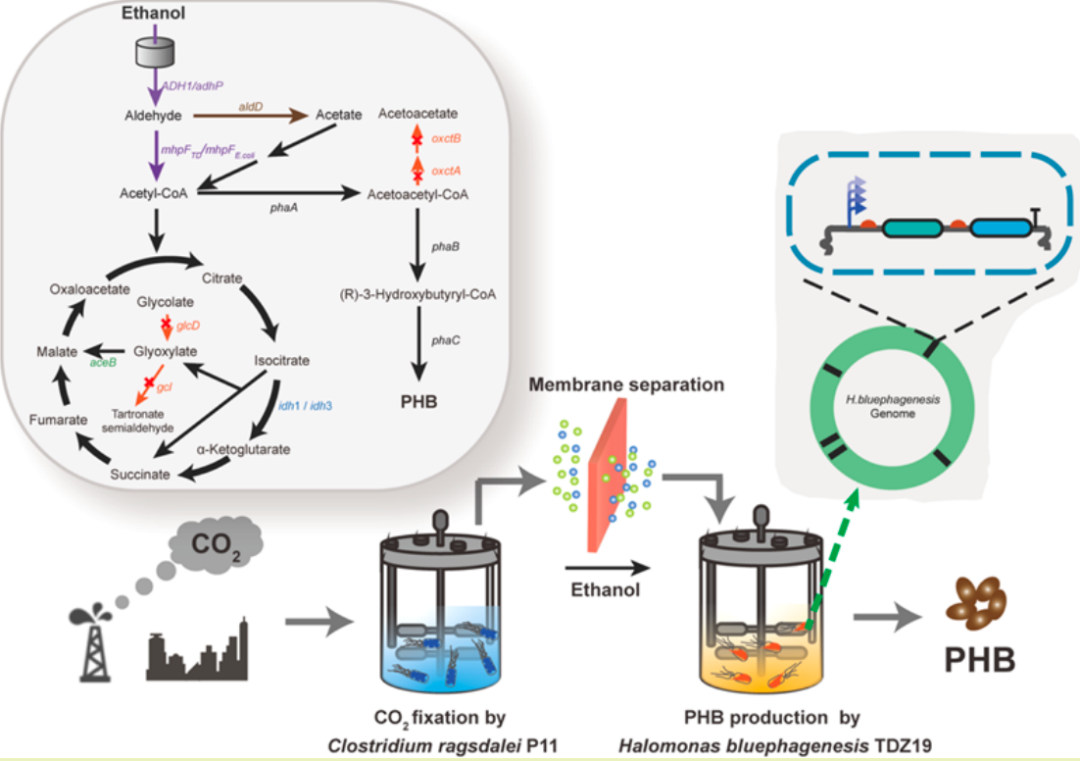

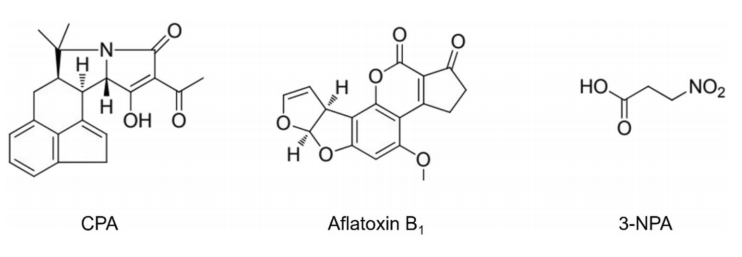

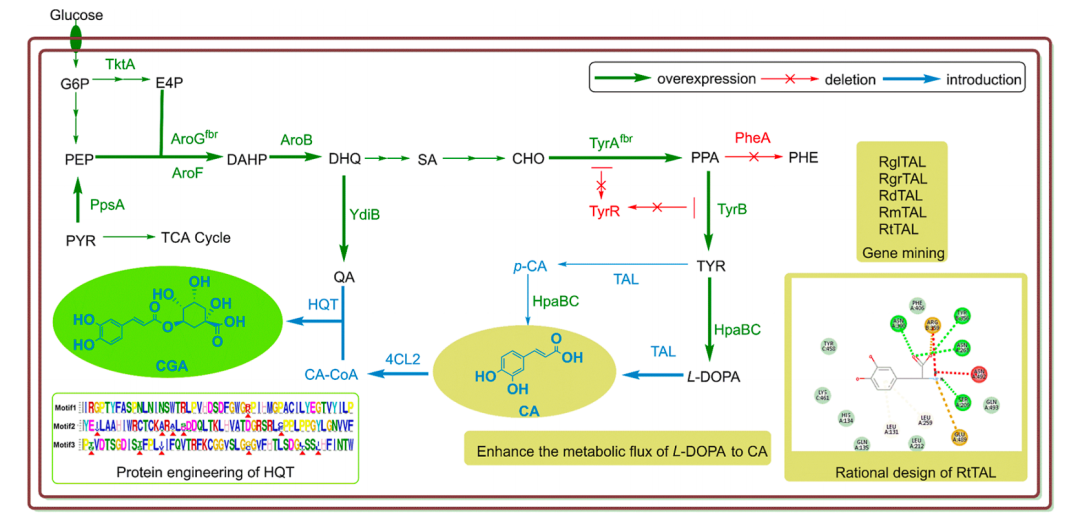

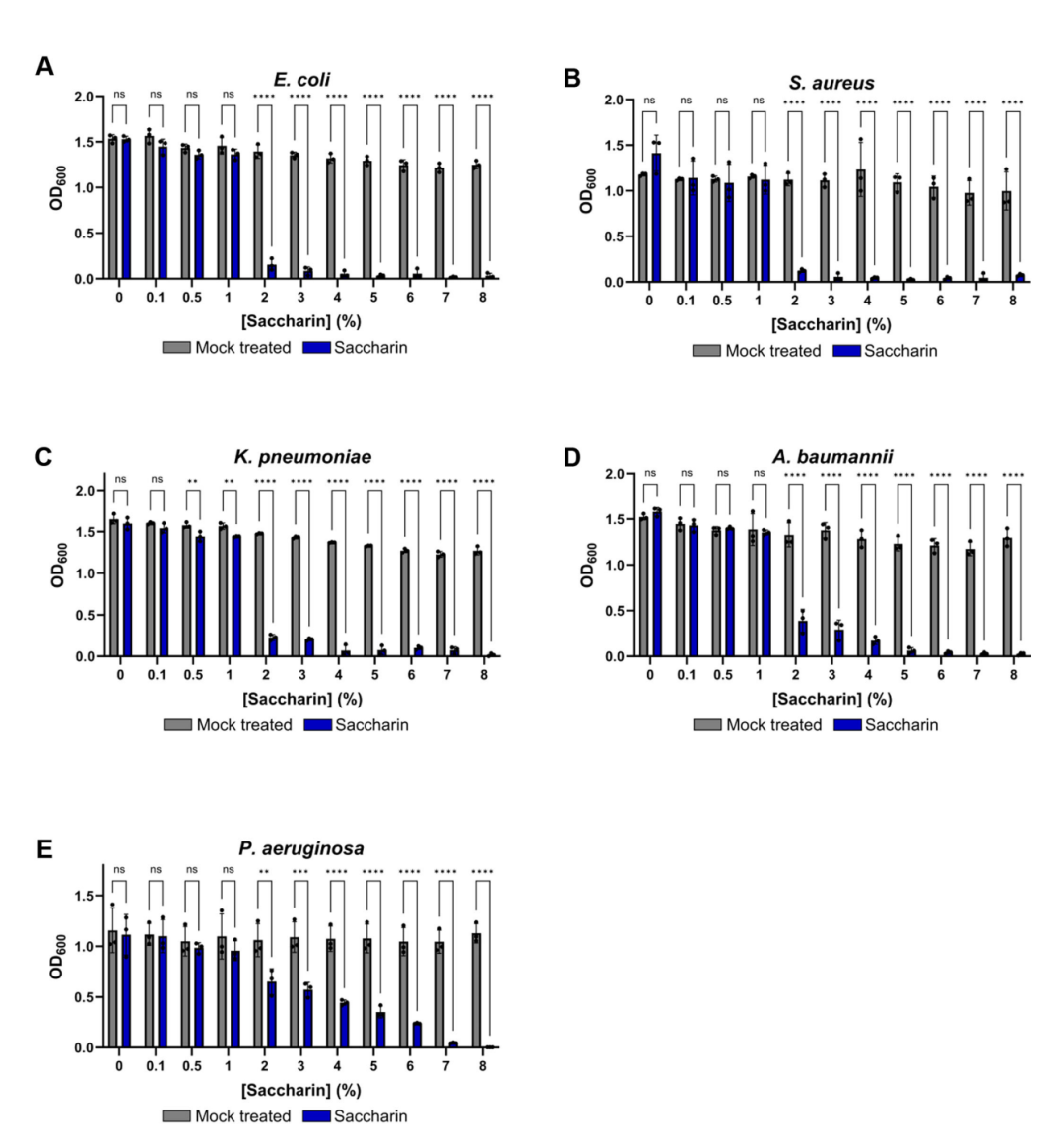

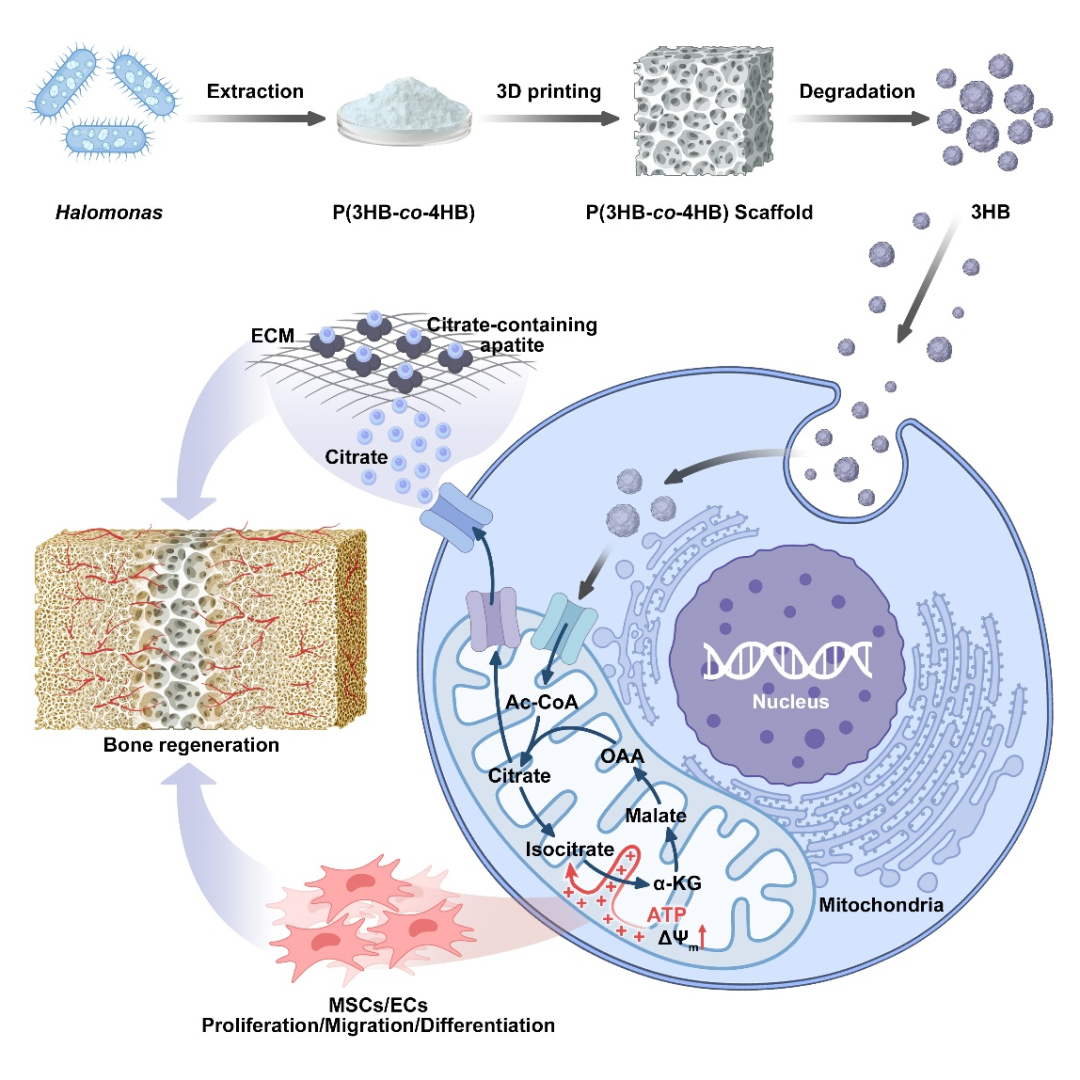

研究的核心在于构建一种既稳定又可逆的分子网络结构。团队选择了葡聚糖、海藻酸和羧甲基纤维素等天然多糖,通过 NaIO₄ 氧化反应引入醛基活性位点,再与 DNA 碱基上的氨基在水溶液中形成亚胺键交联,从而得到三维水凝胶结构。这种交联方式既能赋予材料较高的机械强度,又因亚胺键在温和水环境中可逆解离,提供了可控的化学回收途径。整个制备过程在室温和常压下完成,不使用有机溶剂,也无需惰性气氛保护,与传统需要 DMF 溶剂、高温反应和氮气保护的 DNA 基塑料合成方法相比,大幅降低了能耗与环境风险。

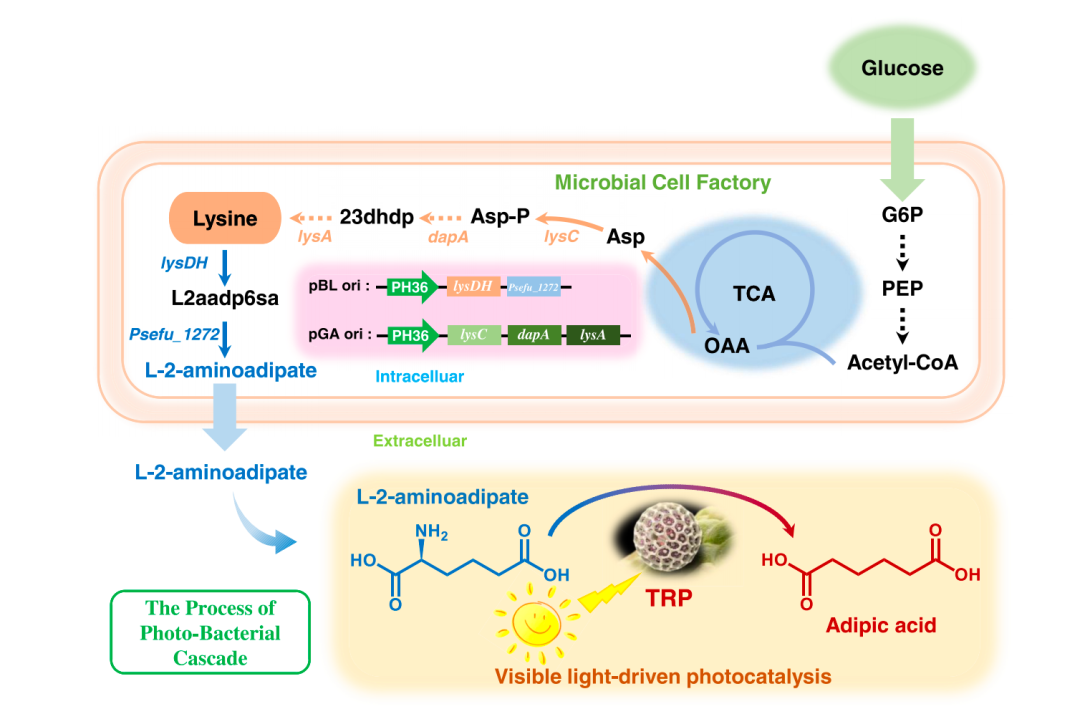

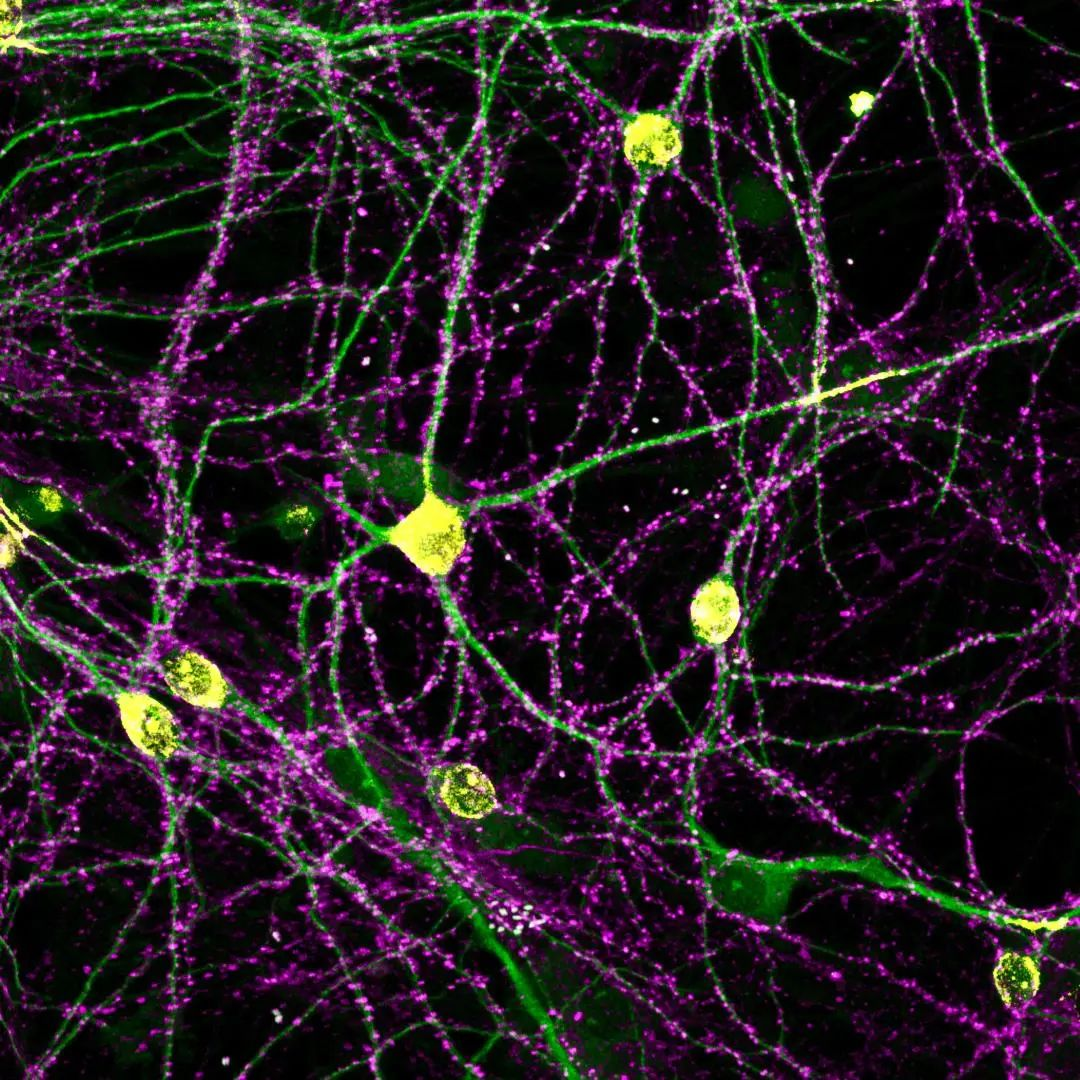

图 | DNA-多糖生物塑料的结构及闭环循环示意图

这种材料在性能方面表现出高度可调性和应用潜力。以 10%Dex-5%DNA 配比的水凝胶为例,其储能模量达到 170 Pa,是纯 DNA 的 3.4 倍。通过调控冻干温度,可在材料内部形成不同孔径的微结构:在−20℃ 条件下制备的孔径约为 10-40 微米,而液氮快速冻结可得到 2-10 微米的更细微孔结构,室温干燥则生成致密结构,使杨氏模量提升至 1155 MPa,接近某些商用工程塑料的刚性水平。这种结构可控性不仅影响力学性能,也关系到水蒸气透过率和光学性质,为材料在不同使用场景下的定制化提供可能。

并且,该材料还有多重闭环回收的能力。物理回收依赖其可水加工特性,废弃塑料加入水中可在约 24 小时内溶解成水凝胶,再经过冷冻干燥和模具成型恢复为新制品,循环利用超过 10 次后力学性能仍无明显衰减。化学回收利用亚胺键在酸碱条件下的可逆反应,实现分子级的拆解和重组。此外,材料在环境中具备高效生物降解能力:在土壤中 29 天内完全降解,而在含有高浓度 DNase I 的溶液中仅需 20 分钟即可彻底分解。这种由 DNA 酶解和多糖微生物降解构成的正交降解网络,显著提高了材料的环境去除性,最大限度降低了微塑料残留风险。

该材料在耐化学性和自修复能力方面同样表现优异。实验显示,样品在氯仿、二甲亚砜等多种有机溶剂中浸泡 7 天后无明显结构破坏,而这些溶剂可迅速溶解多种石油基塑料。自修复能力的验证中,刀片状样品在断裂后仅需在界面处加水并干燥,即可恢复为整体,且杨氏模量几乎不变。这种“水愈合”特性不仅为延长制品使用寿命提供了可能,也意味着在回收环节可以通过简易湿处理实现拼接和再利用。

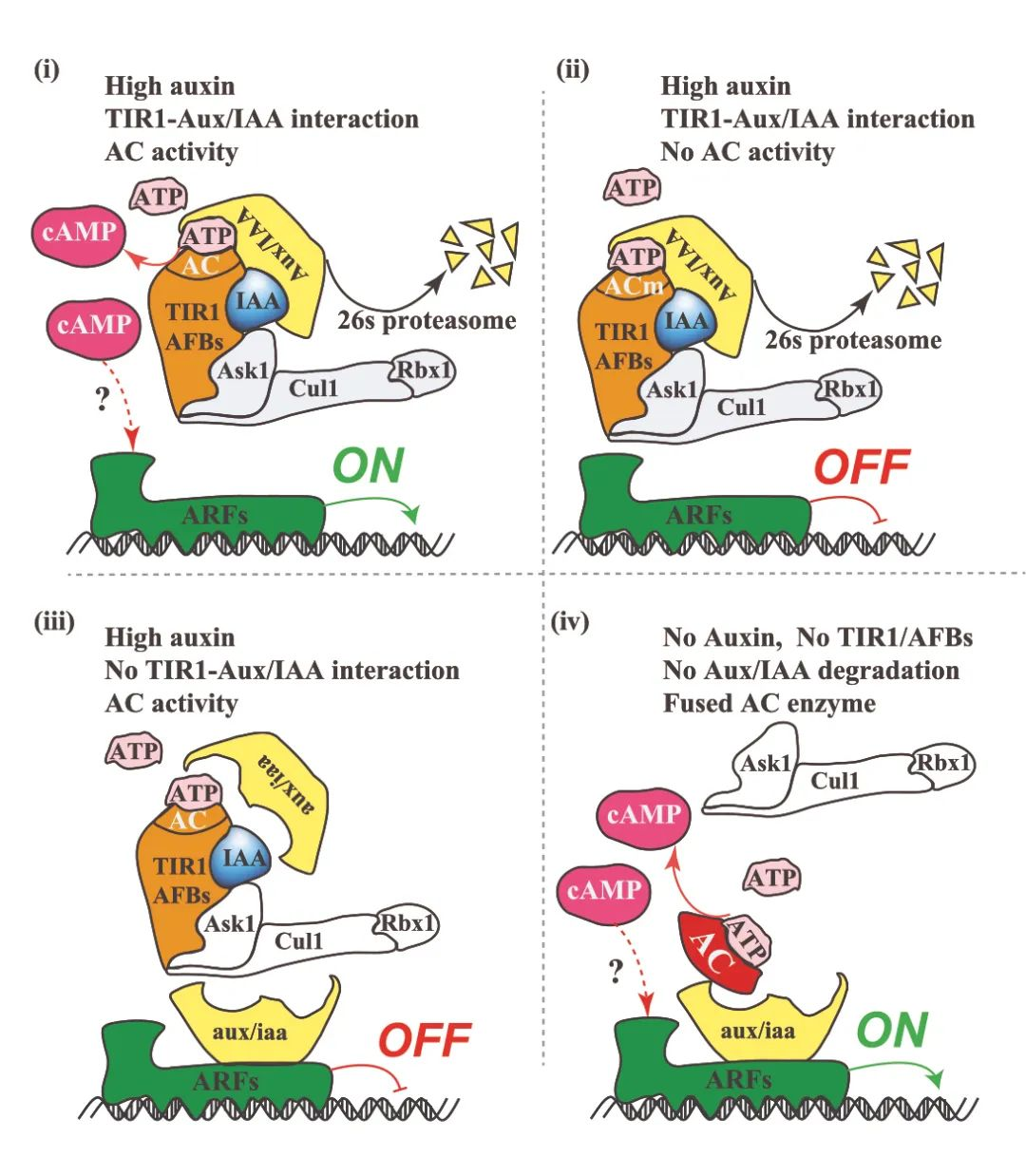

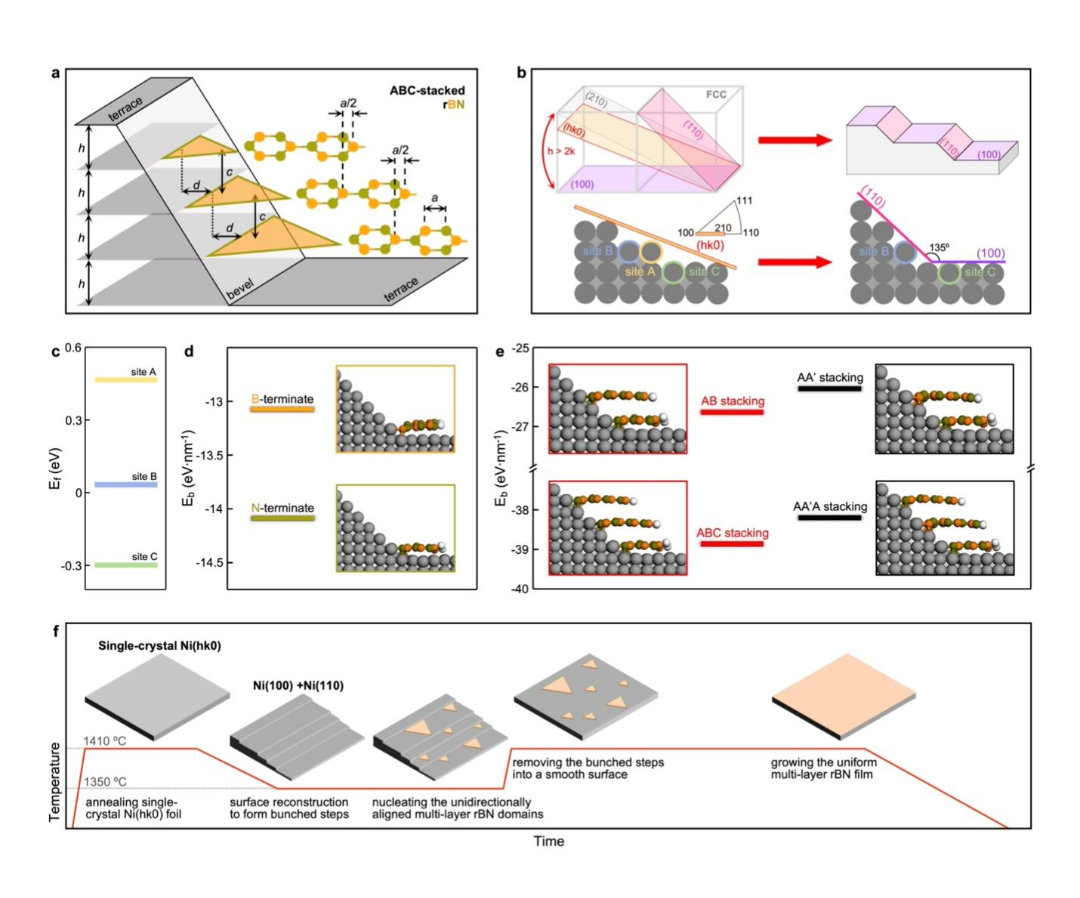

在加工精度方面,这种生物塑料可覆盖从厘米级到纳米级的制造需求。研究团队展示了通过模具复制实现的荷叶仿生表面、基底直径约 300 微米的医用微针阵列,以及分辨率达 150 纳米的纳米光子图案,且在显微镜下观察不到明显缺陷。微针能够穿透小鼠皮肤角质层,提示该材料在透皮药物递送或生物监测器件方面的应用潜力。

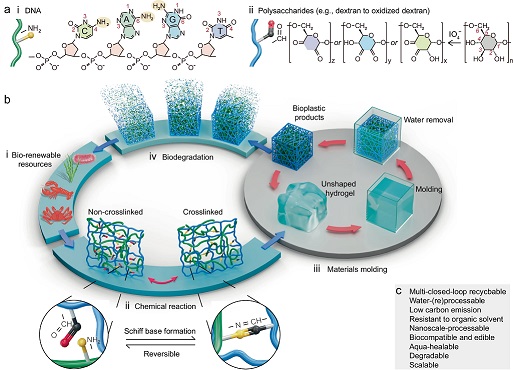

生物相容性和安全性是评估材料能否进入实际应用的另一关键指标。细胞毒性实验表明,在 0 至 12.5 毫克每毫升的浓度范围内,人类真皮成纤维细胞活性保持在 80% 以上。小鼠口服摄入实验显示,14 天后主要器官组织学切片未见明显病理损伤,体重变化与对照组无显著差异,且未检测到微塑料残留。这意味着该材料在食品接触、医用耗材甚至可食用包装等场景中具备潜在的安全性基础。

图 | 方法的普适性及材料生物相容性评估

环境效益评估显示,在按 10 次回收循环计算的情景下,每立方米材料全生命周期温室气体排放量为 861 千克二氧化碳当量,比未回收的传统塑料聚苯乙烯(PS)低 58.7% 至 78.3%。在电网碳强度较低的地区,如新加坡、日本和越南,这一优势更为明显。尽管目前实验室规模生产的原料成本仍为每克 3.1 至 5.2 美元,但通过改进原料提取工艺、优化能源结构以及引入太阳能催化氧化等绿色合成方法,未来有望显著降低成本。

这一研究不仅提出了以 DNA 和多糖为基础的全新材料体系,更重要的是实现了从资源获取、产品制造到降解回收的全链条可持续模式。其水触发回收理念为塑料回收技术提供了新的思路,可在未来推动材料科学从“可降解”向“可设计降解与回收”转变。如果在大规模生产中解决湿度耐受性和成本问题,这种材料有望在包装、一次性用品、医疗器械和精密制造等领域替代部分石油基塑料,并在全球应对塑料污染的行动中发挥重要作用。

参考链接:

1.Ke, Y., Lan, K., Wong, J.Y. et al. Sustainable DNA-polysaccharide hydrogels as recyclable bioplastics. Nat Commun 16, 7467 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-62682-1

免责声明:本文旨在传递合成生物学最新讯息,不代表平台立场,不构成任何投资意见和建议,以官方/公司公告为准。本文也不是治疗方案推荐,如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

安各洛(深圳)生物科技有限公司 版权所有