叶黄素作为守护眼部健康的关键营养素,在庞大的保健品市场中需求持续增长。然而,其商业化生产长期受限于传统的万寿菊花提取方式。该过程效率低下,耗时数月,占用大量耕地,且产物混杂植物次生代谢物。微生物生产虽前景广阔,但此前产量始终徘徊在毫克每升级别,核心瓶颈在于叶黄素生物合成中依赖细胞色素 P450 酶的羟基化步骤存在电子传递效率低下的难题。

韩国科学技术院 Sang Yup Lee 团队在 Nature Synthesis 发表突破性研究“Gram-per-litre-scale production of lutein by engineered Corynebacterium”,成功利用代谢工程改造的谷氨酸棒状杆菌,实现了叶黄素的克级高效生产,达到 1.78 g/L,创造了微生物生产该物质的最高纪录,为工业化替代植物提取提供了强大平台。

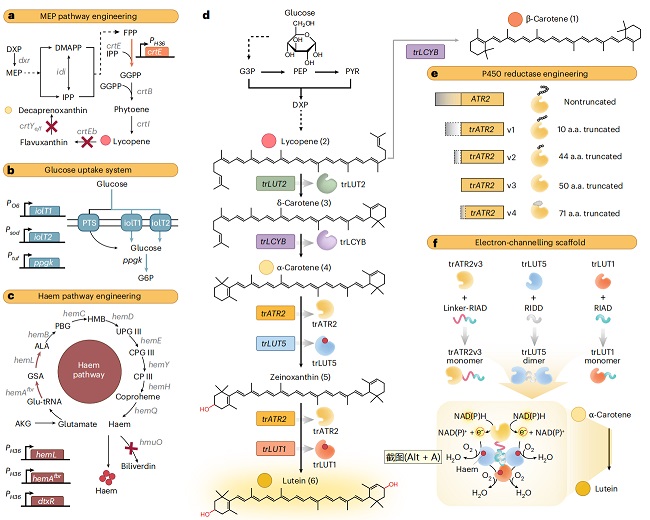

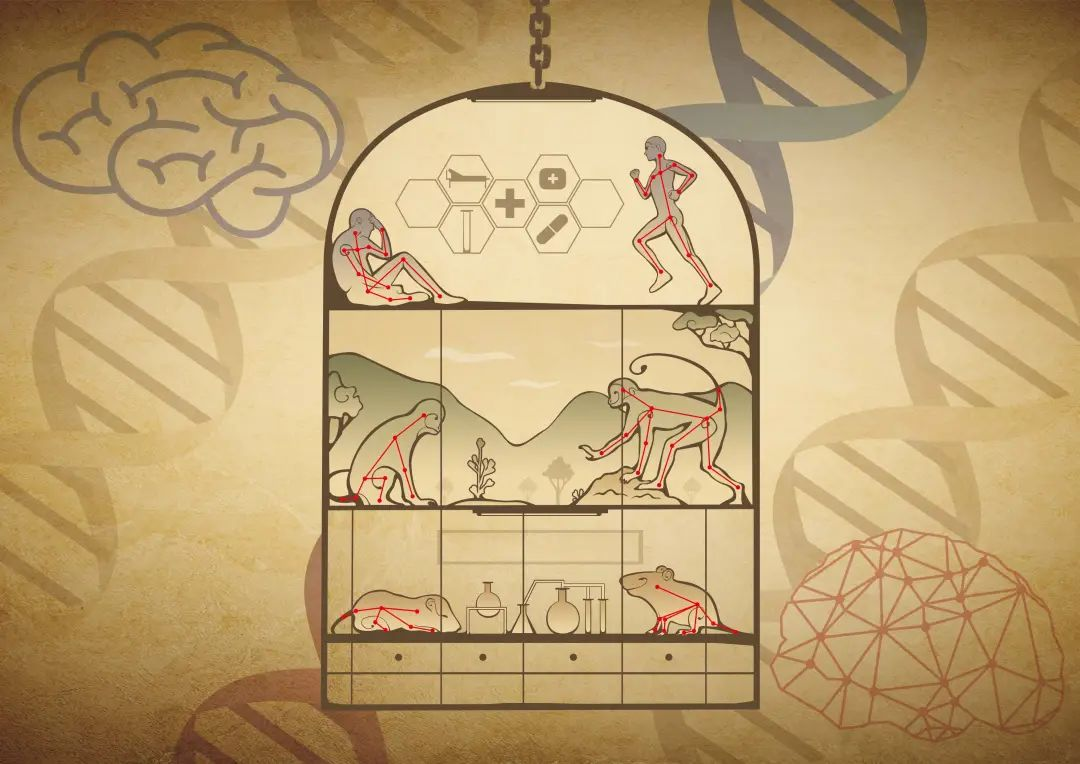

研究团队选择工业级微生物谷氨酸棒状杆菌作为底盘细胞。其优势在于无内毒素、公认安全、易于高密度培养且遗传工具成熟。团队首先构建高产番茄红素的前体菌株。研究人员从野生型菌株出发,首先删除了其自身合成 C50 类胡萝卜素(十异戊二烯黄质)途径的关键基因 crtEb 和 crtYe/f,关闭竞争支路。接着,强化了负责提供类胡萝卜素合成骨架(IPP/DMAPP)的 MEP 途径,用强启动子过表达 GGPP 合成酶基因;并工程化葡萄糖摄取系统。最终获得的菌株 CLUT0 在摇瓶中番茄红素产量达 68.73 mg/L,奠定了坚实基础。

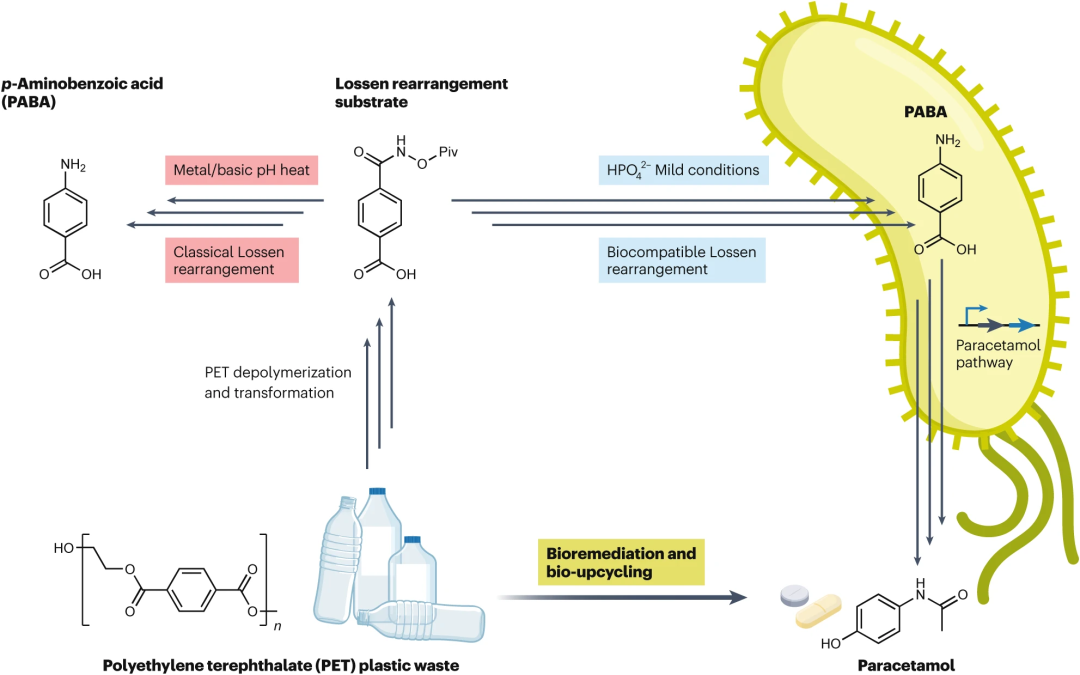

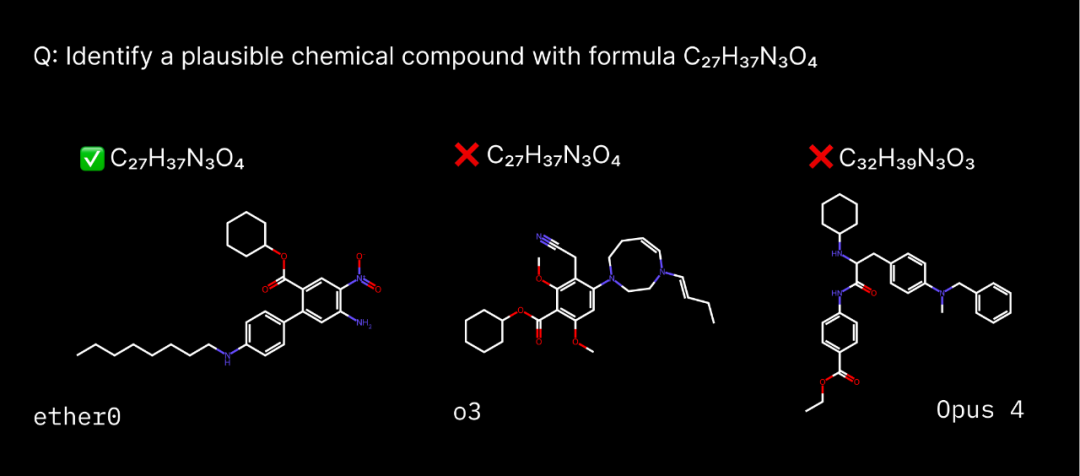

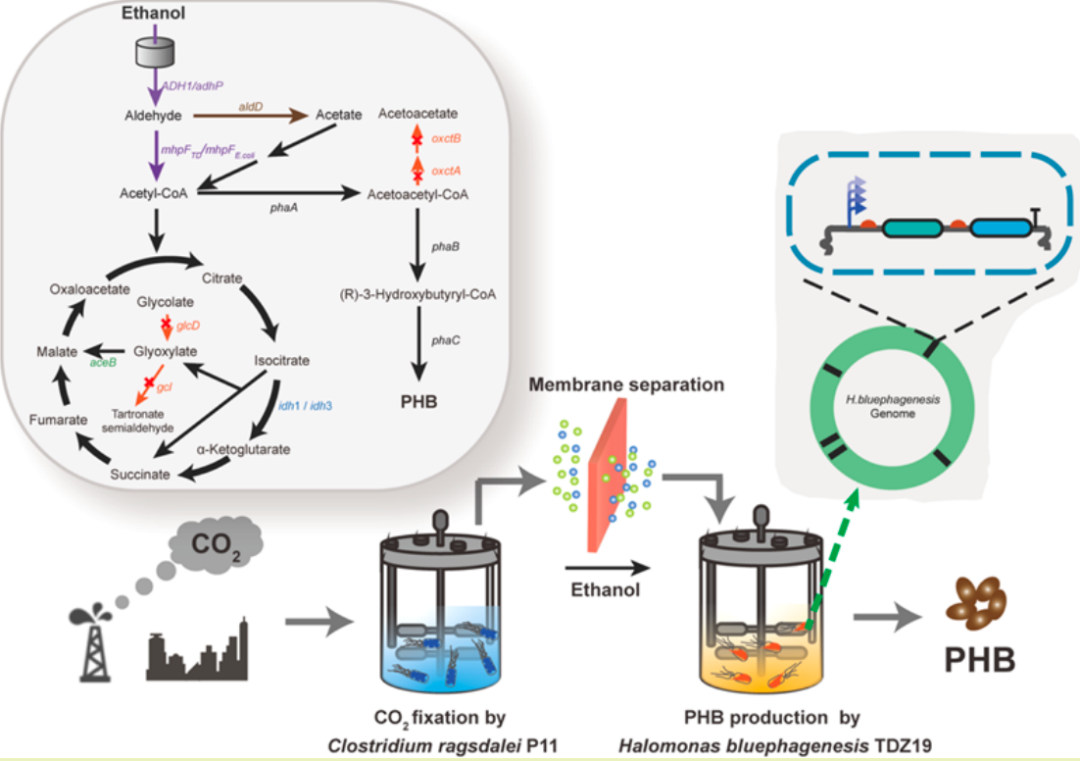

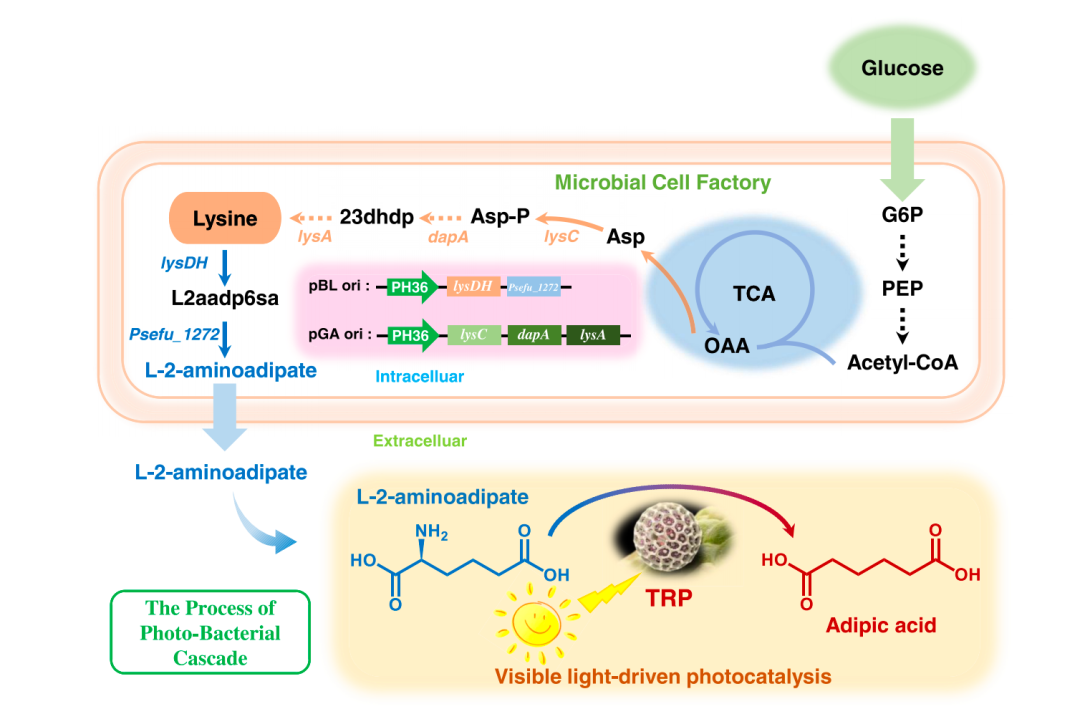

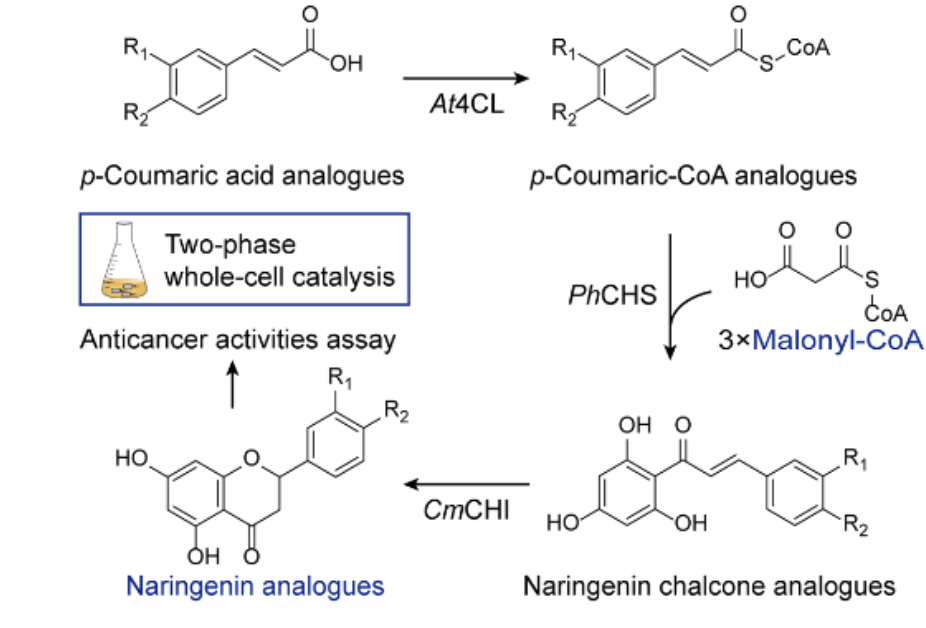

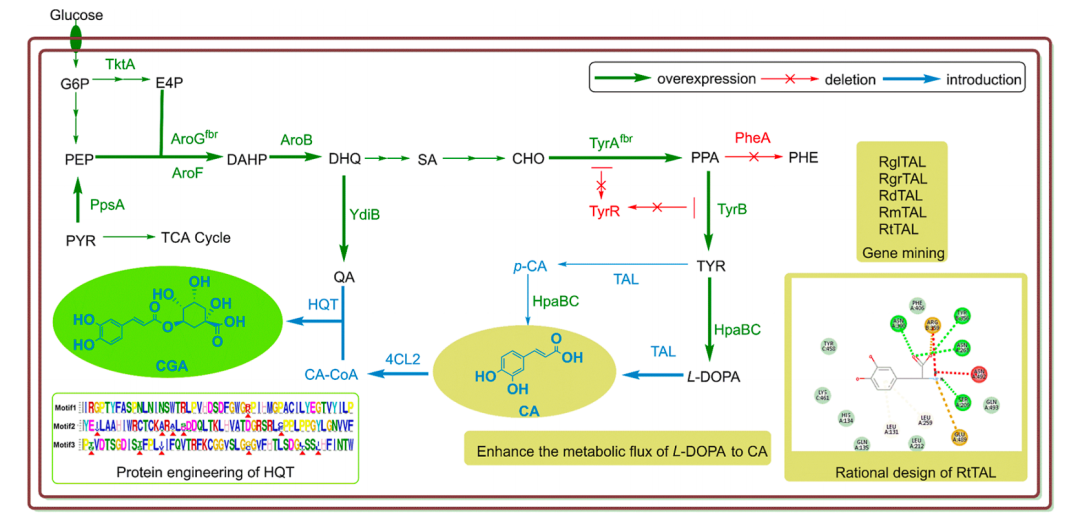

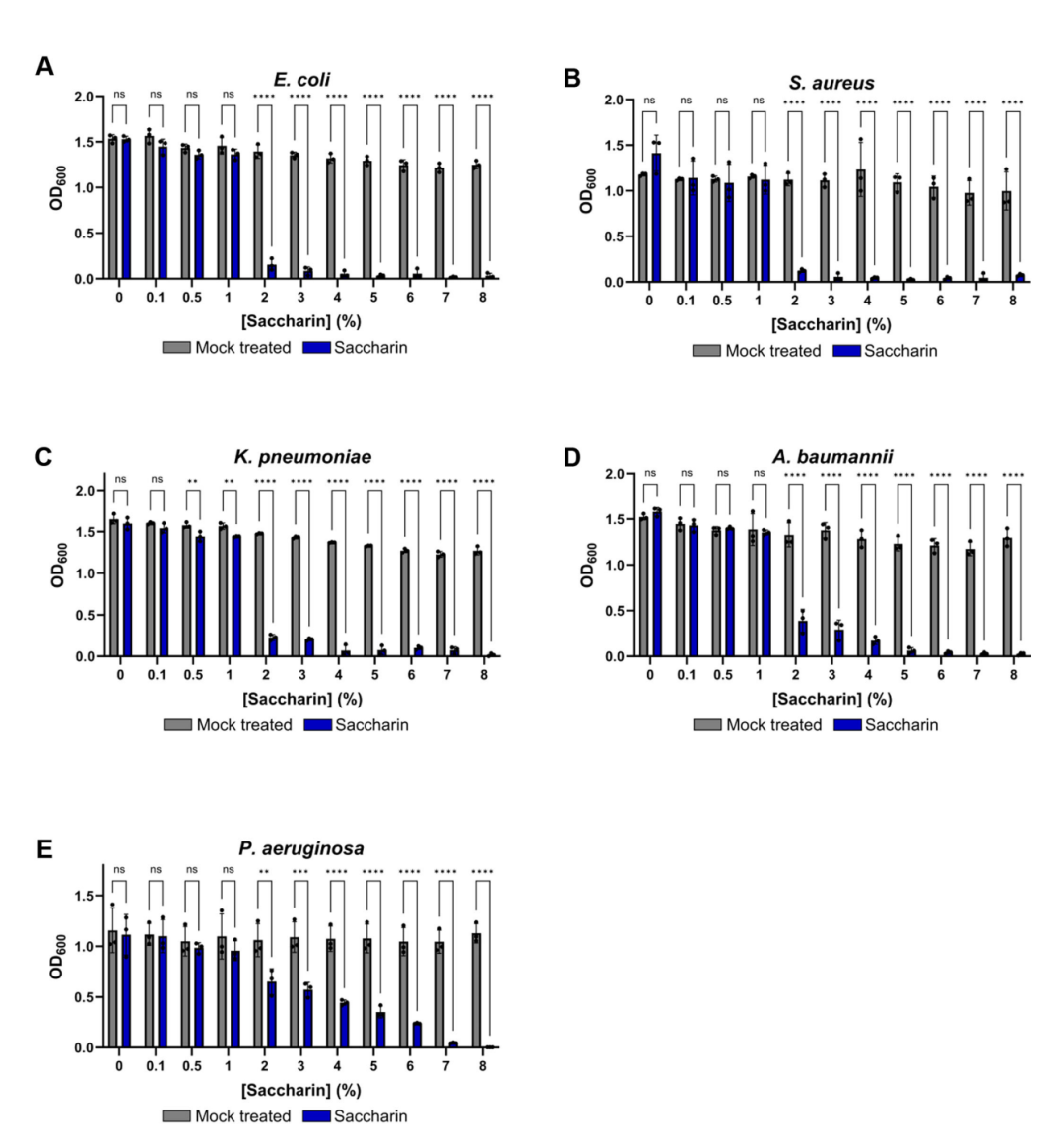

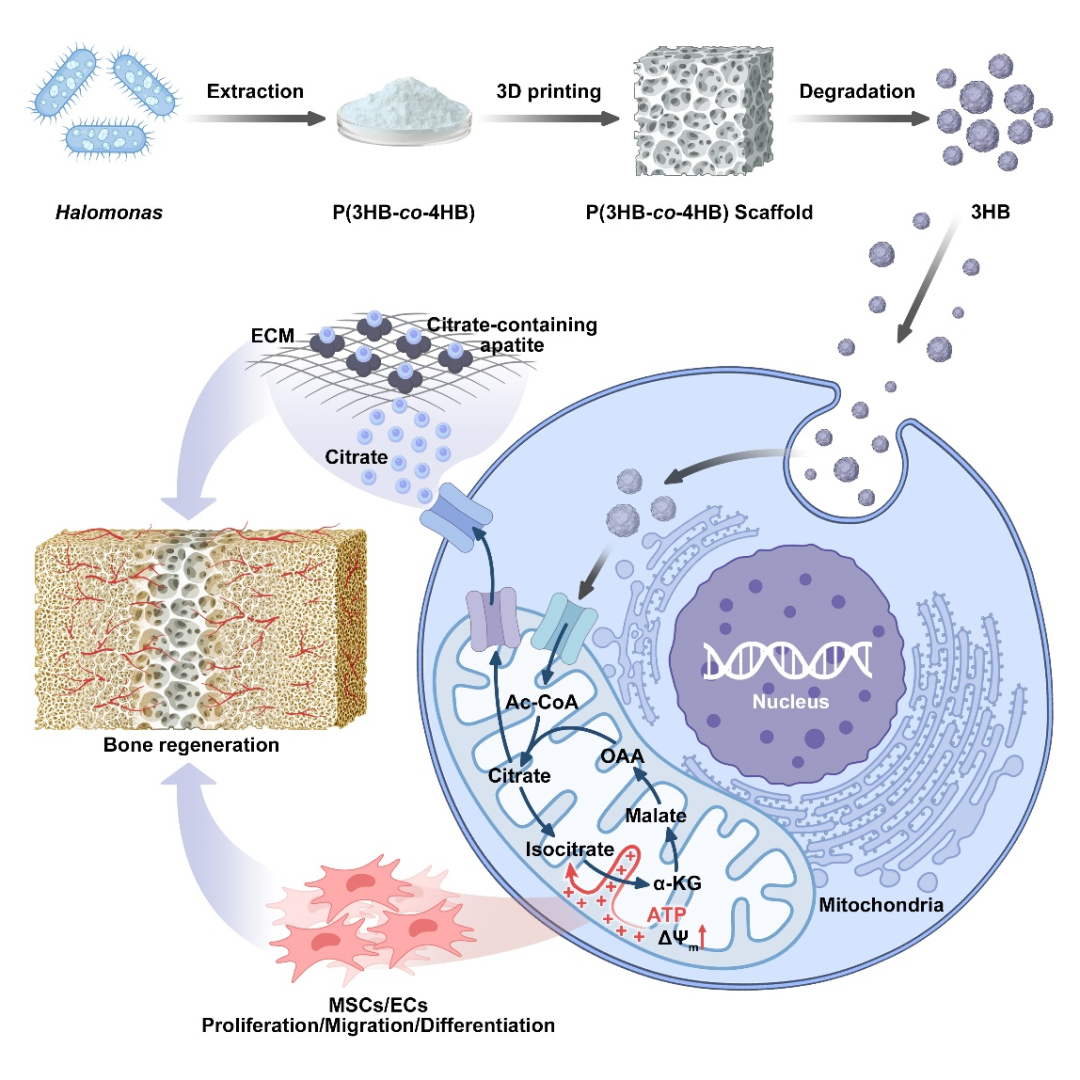

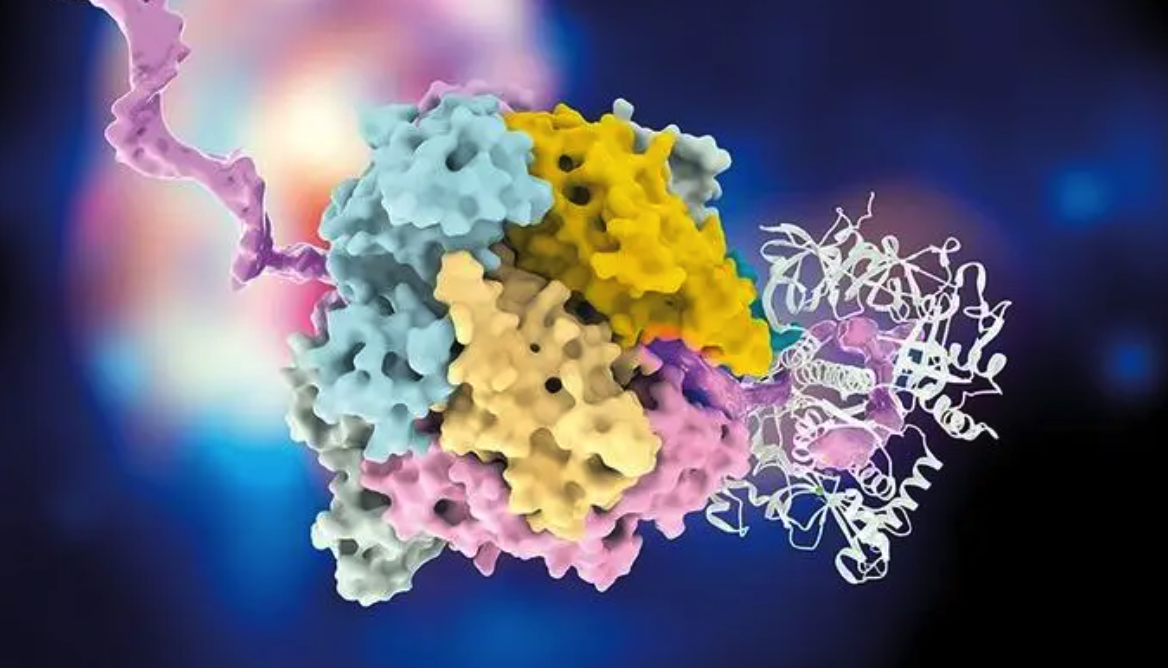

图 | 构建叶黄素生产菌株所采用的工程策略

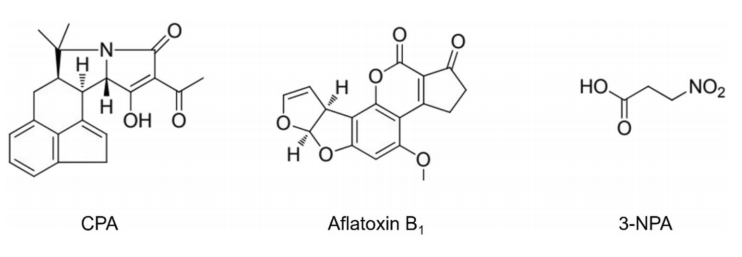

接下来是引入植物来源的酶,将番茄红素逐步转化为叶黄素。研究团队首先引入了截短了推测信号肽的拟南芥来源 ε-环化酶(trLUT2)和 β-环化酶(trLCYB),构建 α-胡萝卜素合成模块(菌株 CLUT0-1)。该菌株成功生产了 α-胡萝卜素,但同时伴随大量副产物。要将 α-胡萝卜素转化为最终的叶黄素产物,需要两个关键分子,细胞色素 P450 酶以及其还原酶搭档,共同催化在 α-胡萝卜素的 β-环和 ε-环上进行羟基化反应。当将这些基因引入 CLUT0-1 菌株后,叶黄素产量仅为 6.08 mg/L,且大量番茄红素、α-胡萝卜素和 β-胡萝卜素中间体未被转化,效率极低。

效率低下的原因很快被锁定:细胞色素 P450 酶需要血红素作为辅因子才能发挥功能。研究团队随即对谷氨酸棒状杆菌的内源 C5 血红素生物合成途径进行了系统性强化。研究团队过表达了关键基因,即编码谷氨酸-1-半醛氨基变位酶的 hemL 和编码抗反馈抑制的谷氨酰-tRNA 还原酶的 hemAfbr,删除了血红素加氧酶基因 hmuO 以阻止血红素被降解为胆绿素,并且过表达了全局转录调控因子基因 dtxR 以解除血红素途径可能受到的抑制。完成这些改造后,叶黄素产量提升至 10.87 mg/L。

产量提升有限促使团队聚焦于为 P450 酶提供电子的还原酶 ATR2。基于结构域分析,团队对其 N 端进行了系统性截短优化,使叶黄素产量几乎翻倍,达到 20.12 mg/L。

然而,P450 酶与还原酶之间低效的电子传递仍是核心瓶颈。团队尝试过传统蛋白融合支架,但因空间位阻失败。最终解决方案来自精巧的短肽标签自组装系统。研究人员将 RIAD 和 RIDD 标签融合到关键酶的 C 端,并尝试多种组合。突破性的优化在于为还原酶与标签间插入了柔性接头序列。这一关键改动带来了惊人效果,最优支架配置使菌株在摇瓶中的叶黄素产量飙升至 116.16 mg/L,是之前的 5.77 倍,中间体积累显著减少。透射电镜直接观测到了细胞内成功组装的纳米级蛋白质支架。

为验证工业潜力,团队在发酵罐中对最优菌株 CLUT4-1 进行放大生产。优化发酵条件后,最终实现了每升发酵过程中叶黄素产量达到 1.78 g/L,含量为 19.51 mg/g 干细胞重量,生产率为 32.78 mg/L/h,均为迄今报道的最高水平。团队还成功从细胞中提取叶黄素并制成粉末,模拟了市售产品形态。

该研究通过选用优化工业底盘、构建高产前体模块、强化辅因子供应、关键酶宿主适配改造,特别是创新性应用并优化自组装肽标签支架系统解决电子传递瓶颈,最终结合发酵工艺优化,成功实现了叶黄素微生物生产的里程碑式突破。其克级产量和创纪录的生产指标,为彻底变革依赖万寿菊提取的传统方式,迈向高效、可持续的微生物制造提供了强大且可扩展的平台技术。此项突破也为解决依赖细胞色素 P450 系统的天然产物生物合成中的共性难题提供了宝贵的工程策略。

参考链接:

1.Eun, H., Prabowo, C.P.S. & Lee, S.Y. Gram-per-litre-scale production of lutein by engineered Corynebacterium. Nat. Synth (2025). https://doi.org/10.1038/s44160-025-00826-3

免责声明:本文旨在传递合成生物学最新讯息,不代表平台立场,不构成任何投资意见和建议,以官方/公司公告为准。本文也不是治疗方案推荐,如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

安各洛(深圳)生物科技有限公司 版权所有