化疗联合免疫治疗作为局部晚期头颈部鳞状细胞癌的新辅助策略,显著提升了病理缓解率,但是又面临着“三重困境”——患者对治疗的响应差异大、药物毒性叠加影响生活质量、耐药机制复杂难破解,如何让患者实现“长期受益”,仍是临床亟待突破的难题。

8月25日,深圳理工大学生命健康学院副教授、中国科学院深圳先进技术研究院副研究员徐放团队与合作者在Nature Medicine上发表最新成果,首次证实肿瘤微环境中的免疫衰老是导致免疫治疗耐药的关键因素,并通过动物模型和全球首个Ⅱ期临床试验证实,抗衰老药物联合免疫治疗不仅显著提升头颈鳞状细胞癌患者治疗响应率,还能大幅降低毒副作用,为实体瘤免疫治疗提供了突破性新策略。

论文上线截图

单细胞多组学“揪出”耐药元凶 免疫衰老才是关键

研究的起点,源于团队对临床治疗差异的深度追问。此前,研究团队通过一项II期临床试验(OOC-001)发现,尽管新辅助化疗联合免疫治疗在头颈鳞癌患者中取得了47.9%的病理完全缓解率,但仍有部分患者对治疗无响应。为何同样的治疗方案,患者响应会出现如此大的差异? 为解开这一谜题,研究团队开展单细胞多组学分析,最终锁定了“免疫衰老”这一关键因素。分析结果显示,无响应患者的肿瘤微环境中,免疫衰老特征极为明显:

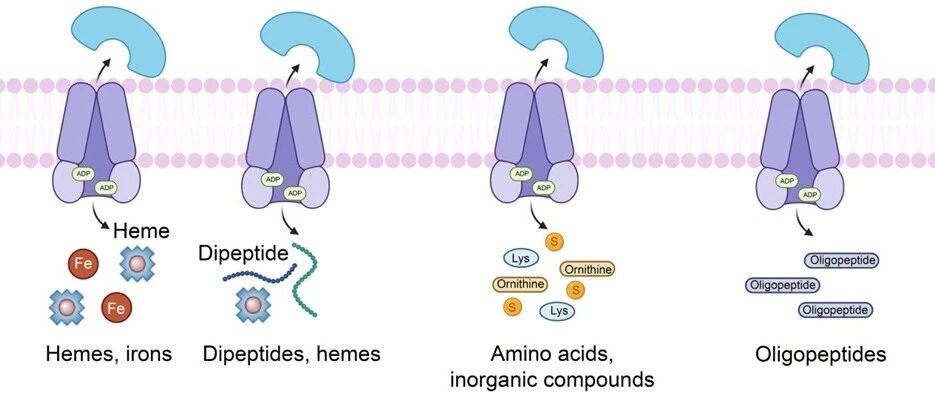

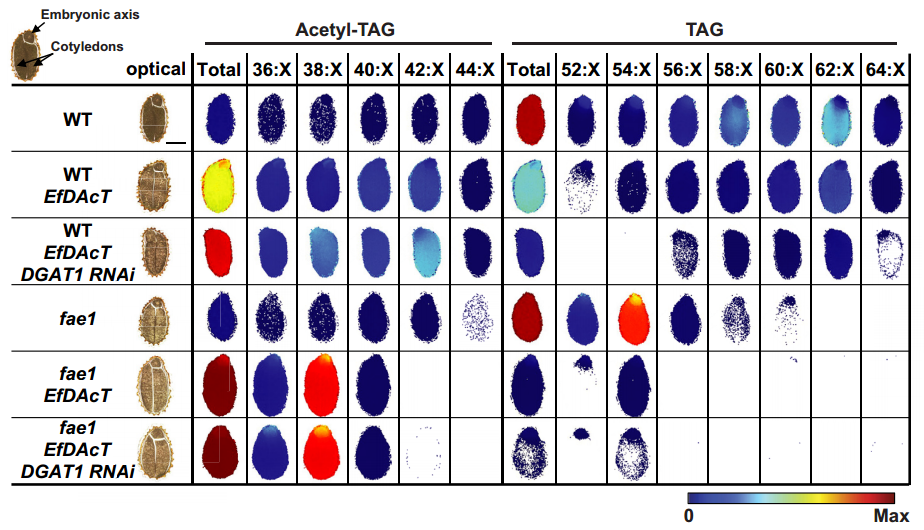

一是免疫细胞“储备库”枯竭 CCR7⁺CD4⁺幼稚T细胞(负责启动免疫应答的“初始力量”)和CD27⁺记忆B细胞(维持长期免疫记忆的关键细胞)比例显著降低; 二是免疫多样性“缩水” T细胞受体(TCR)、B细胞受体(BCR)克隆多样性下降,意味着免疫细胞识别、攻击肿瘤的能力变弱; 三是衰老标志物“超标” p16/p21等衰老相关蛋白表达水平明显升高。 此外,研究团队还构建了免疫衰老相关基因集(IAGs)评分系统,证实无响应患者的T细胞、B细胞具有更高的IAGs评分,并且发现IGF1⁺巨噬细胞比例升高与CD4⁺幼稚T细胞减少呈负相关。这一系列发现,清晰揭示了免疫衰老是导致治疗耐药的关键机制,为后续干预策略的制定提供了精准靶点。

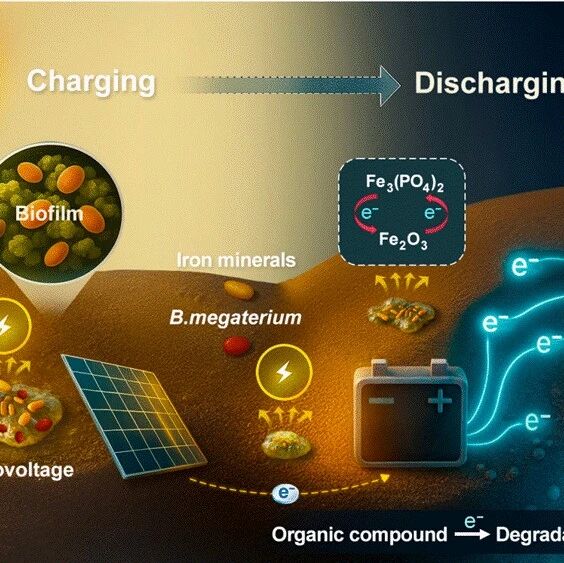

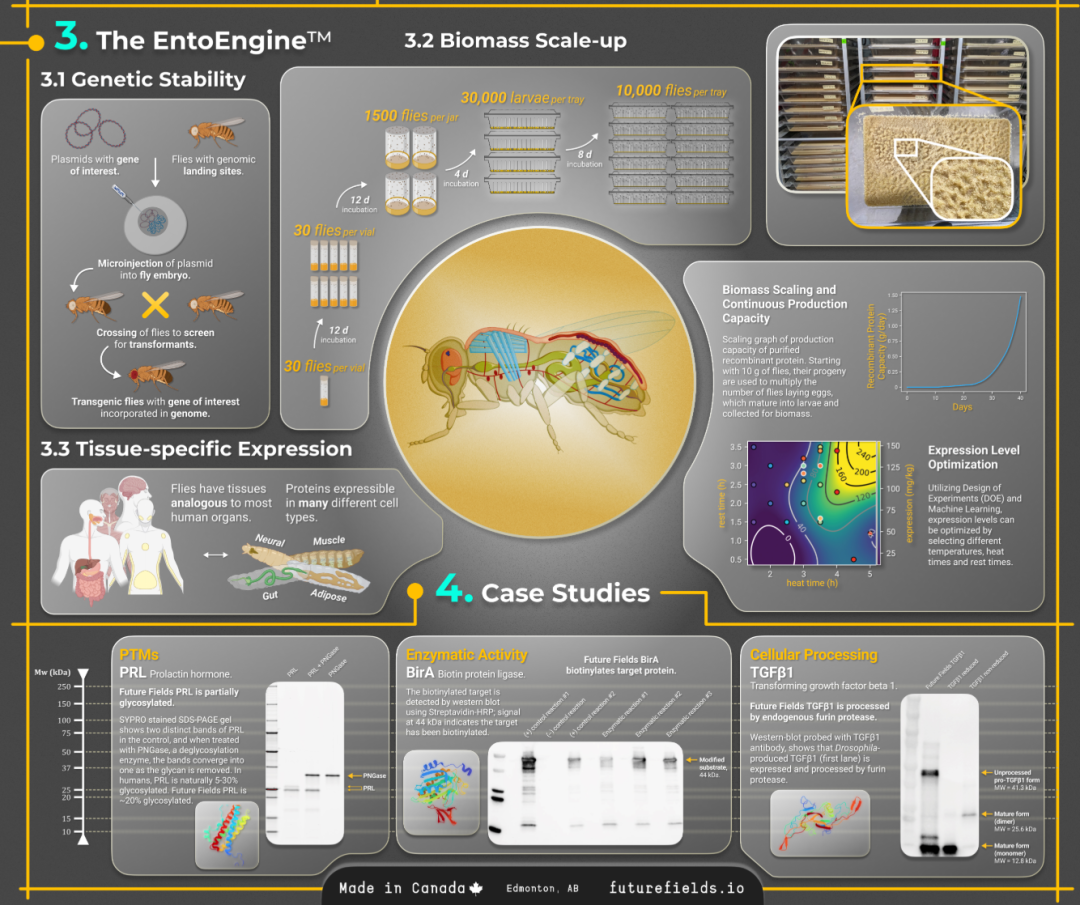

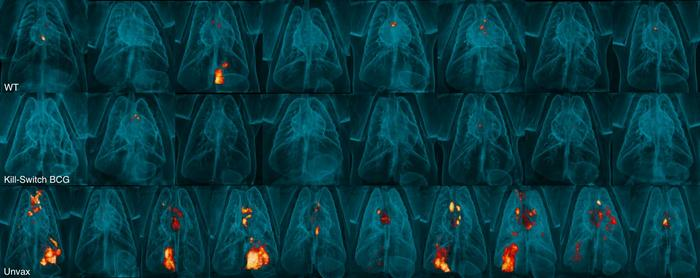

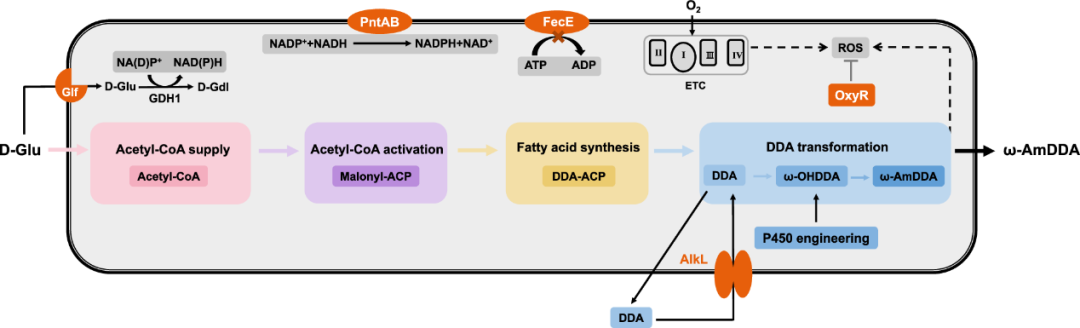

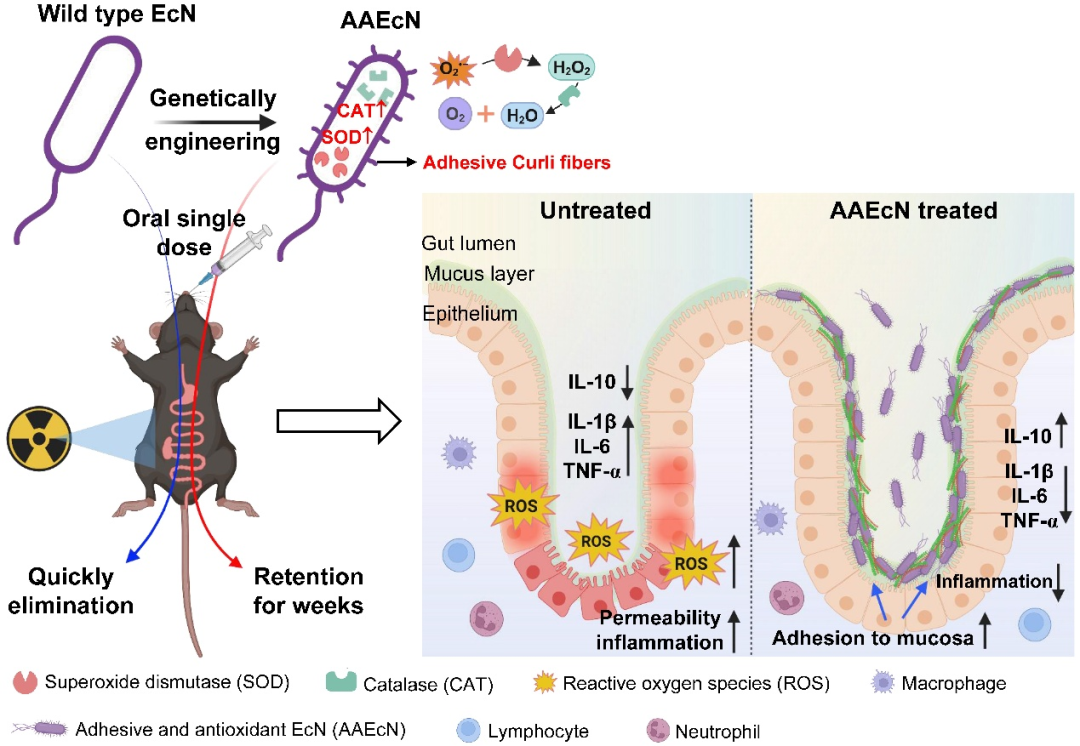

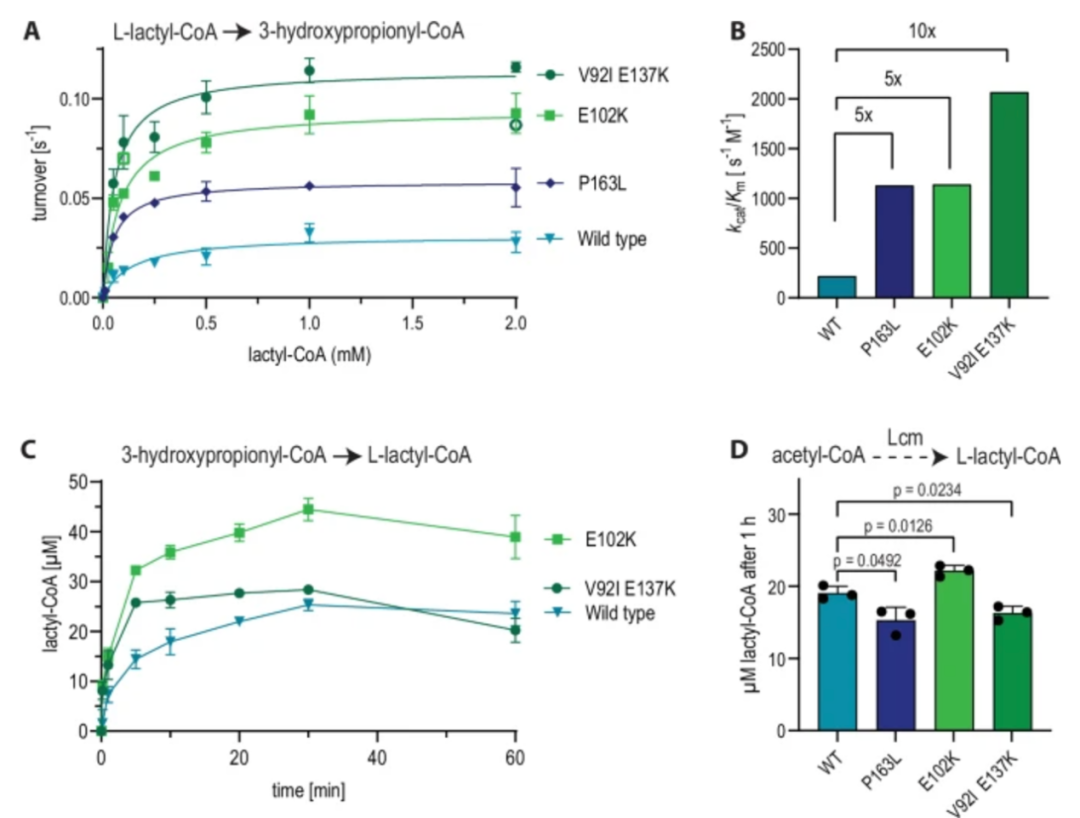

动物模型验证 抗衰老药物DQ+PD-1抑制剂 成功逆转免疫衰老 明确了耐药机制,研究团队随机展开干预策略的临床前验证,在多种动物模型中测试了“抗衰老药物+免疫治疗”的联合疗效——在4-硝基喹啉-1-氧化物(4-NQO)诱导的头颈鳞癌衰老小鼠模型中,研究团队将PD-1抑制剂(常用免疫治疗药物)与达沙替尼、槲皮素(D+Q,经典抗衰老药物组合)联合使用,结果令人振奋,不仅肿瘤控制效果显著,而且免疫衰老成功逆转。 具体来说,与单用PD-1抑制剂或联合化疗相比,PD-1抑制剂联合达沙替尼和槲皮素(D+Q)治疗显著减少了肿瘤病灶并延长了生存期;该联合治疗降低了肿瘤内免疫细胞的衰老标志物表达,同时增加了CD62L⁺CD44⁻幼稚CD4⁺T细胞比例,这意味着免疫细胞的“新生力量”得到补充,免疫应答能力得以恢复。 更重要的是,这一效果并非局限于头颈癌模型。在Ercc1+/-早衰小鼠模型、膀胱癌、乳腺癌移植模型中,D+Q+PD-1联合方案均展现出类似的逆转免疫衰老、增强抗肿瘤免疫效果,证实该策略具有向多种实体瘤拓展的潜力。

Ⅱ期临床试验证实 33.3%病理缓解率 副作用大幅降低 基于临床前研究的积极结果,研究团队开展了全球首个抗衰老药物联合免疫治疗的II期临床试验(COIS-01),旨在验证该策略在人体中的安全性与有效性。 试验共纳入24例可切除头颈鳞癌患者,采用“替雷利珠单抗+达沙替尼+槲皮素”的新辅助治疗方案。结果显示,该方案展现出高效低毒的显著优势:

一是治疗响应率显著提升 33.3%达到主要病理缓解,其中包括16.7%的病理完全缓解率,这一数据显著优于历史免疫单药治疗的效果数据。 二是毒副作用大幅降低 该方案的3-4级治疗相关不良反应发生率仅为4.2%,远低于传统的化疗联合免疫治疗51%的副作用发生率。 三是机制得到临床验证 通过免疫组化分析,患者治疗后肿瘤内CCR7⁺幼稚T细胞增加,衰老标志物表达降低,为创新联合策略的临床转化提供了有力支持。

开启实体瘤治疗新方向 未来可期的三大探索方向 此次研究通过前后两项由研究者发起的II期临床试验,结合单细胞多组学分析和动物模型实验,首次系统性地揭示了免疫衰老在肿瘤免疫治疗耐药中的关键作用,更创新性地提出抗衰老药物联合免疫治疗的新策略。这不仅为头颈鳞癌患者带来了高效低毒的治疗新选择,更开启了“免疫+抗衰老”治疗实体瘤的全新方向。 初步临床数据显示,这一联合方案不仅提高了病理缓解率,还大幅降低了治疗相关副作用,展现出良好的转化潜力。同时基于多种实体瘤模型,COIS-01的远期生存率亦值得期待。

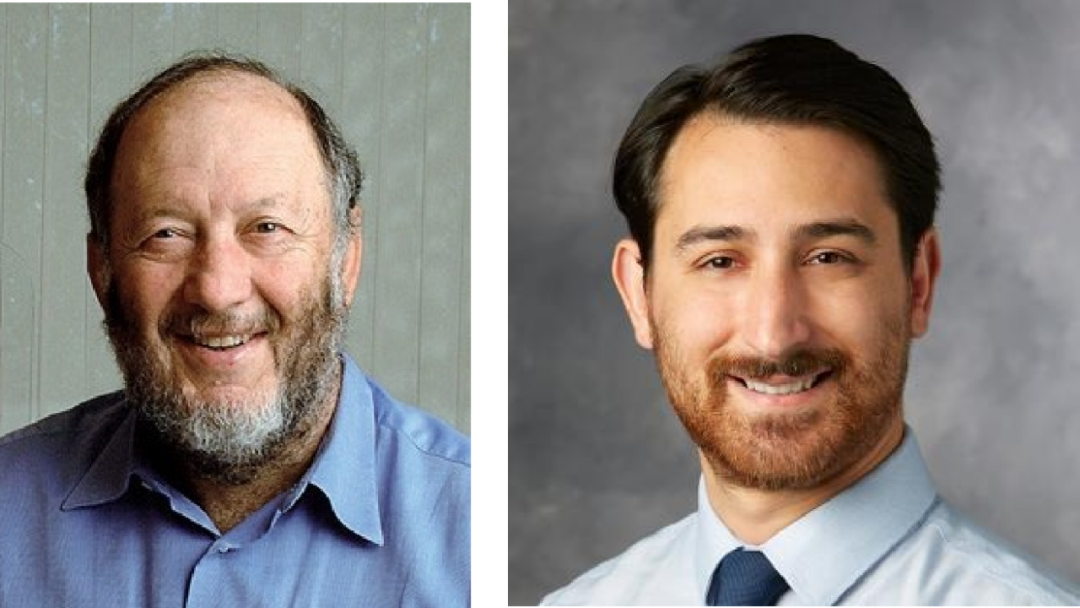

徐放表示,基于当前研究成果,未来将重点围绕三大方向展开深入探索:一是筛选更强效的抗免疫衰老靶向药物,进一步挖掘更精准、作用更强的免疫衰老干预靶点,提升联合治疗效果;二是优化治疗方案细节,针对药物剂量、给药频率等进行细化研究,在保证疗效的同时进一步降低副作用;三是拓展治疗应用场景:探索该联合策略在术后维持治疗、标准治疗后巩固治疗等场景中的应用。 中山大学孙逸仙纪念医院口腔科研究生刘牛、吴佳颖、钟江龙、魏宾、蔡婷婷及广州国家实验室博士生邓恩泽为第一作者,徐放和中山大学孙逸仙纪念医院口腔科主任医师范松、广州国家实验室研究员范小英及哈佛大学医学院教授Xinhui Wang为通讯作者。该研究得到了深圳市“优青”和深圳市医学专项资金等项目支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41591-025-03873-7(点击“阅读原文”查看)

安各洛(深圳)生物科技有限公司 版权所有